Webマーケティングを極めるなら覚えたい!調査に使える「検索演算子」まとめ

コンテンツマーケティングのBtoC成功事例!企業利用すべき理由を徹底解説!

- コンテンツマーケティング

公開日:2022年03月04日

最終更新日:2025年01月09日

当記事は「コンテンツマーケティングの成功事例」を具体的に説明しながら”コンテンツマーケティングとは何か?”に対する基礎知識の解説から、”コンテンツマーケティングを実行するメリットとデメリット”の紹介、さらに”オウンドメディアを起点としたコンテンツマーケティングの魅力”まで分かりやすく解説します。

↓【無料DL】「SEO内部対策チェックシート」を無料ダウンロードする

目次

コンテンツマーケティングとは?

「コンテンツマーケティング」について図解し分かりやすく解説

●「魅力的な価値のあるコンテンツを作る」こと

●「見込み客を育ててファン化する」こと

●「ファンを維持する」こと

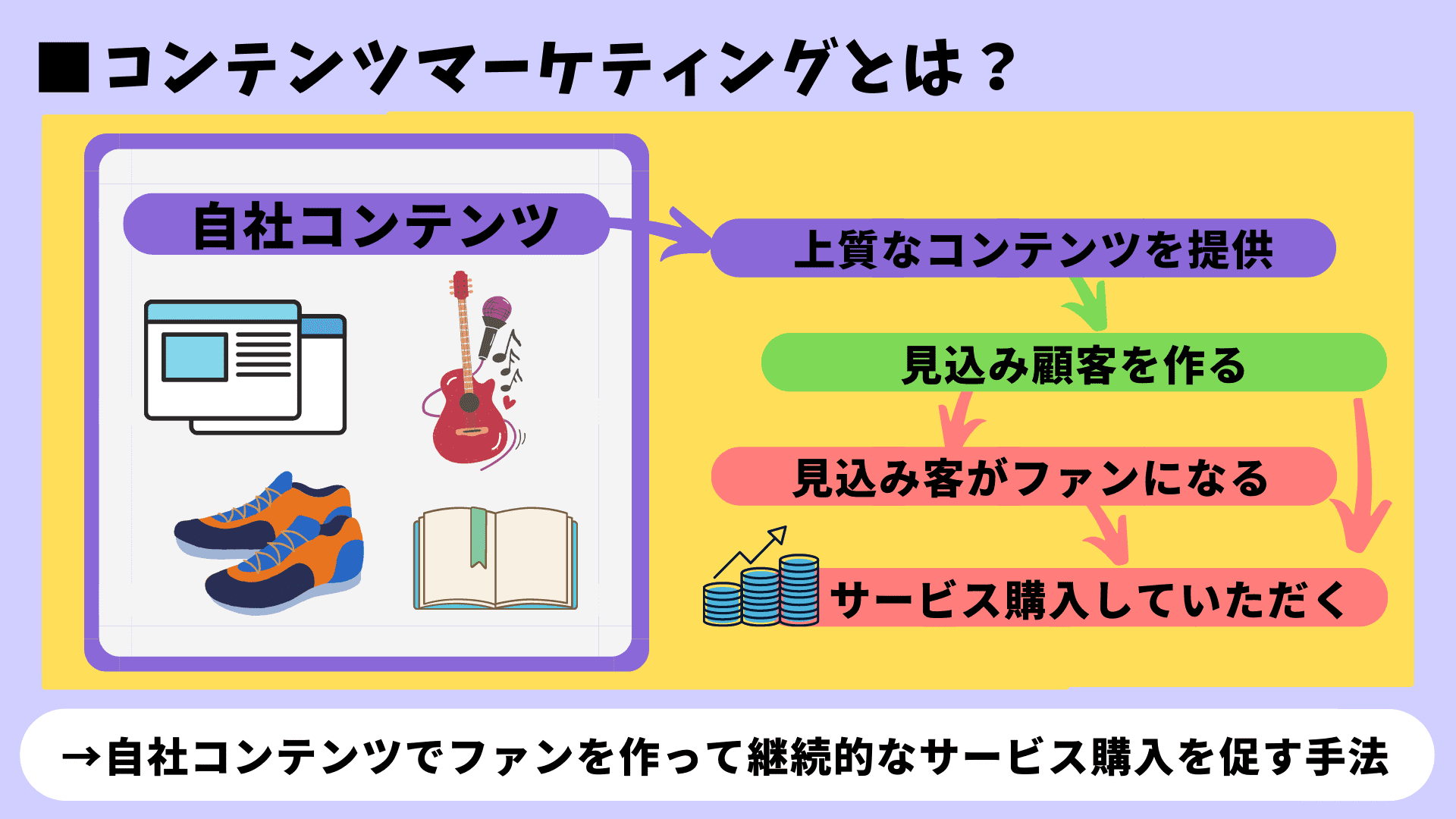

コンテンツマーケティングとは「”自社が所有するコンテンツ”を上質かつ魅力的な形で見込み顧客に提供することでファン化を促し、自発的かつ継続的にサービス購入していただくことを目的としたマーケティング手法」です。

コンテンツマーケティングで特に必要とされるアクションは、上記でまとめている通り、魅力的な価値のあるコンテンツを作り、見込み客を育ててファン化し、そのファンを維持することの3点となります。もちろん必要なアクションはこれら3要素だけに留まりませんが、「ファン化した顧客に継続的にサービスを購入していただく」ことでコンテンツマーケティングは成り立っていることは覚えておくと良いでしょう。

コンテンツマーケティングの「コンテンツ」とは何か?

また”コンテンツ”とは「広告ではない、価値ある情報」であり、WEBサイト、シューズ、音楽、書籍、など幅広く定義されます。つまり世の中にあるほとんどのサービスは「コンテンツ」と定義でき、どんな企業でもコンテンツマーケティングを利用できる状況に基本的にあるということが理解できるはずです。

近年のコンテンツマーケティングはオウンドメディアの利用が主流

2023年現在、WEBサイトを利用したコンテンツマーケティングが主流となっており、ブログやオウンドメディア(自社WEBサイト)を利用して自社の魅力を表現しながら顧客にサービスを提供する会社が増えてきました。

当記事を掲載していますオウンドメディア「Growthseed」も株式会社フルスピードのコンテンツマーケティングに携わっております。コンテンツマーケティングの理解を一層深めるために、当記事での学習と合わせてGrowthseed内をチェックしてみることも推奨します。

ここから先は実際に弊社フルスピードがご支援させていただいた会社様へのサービス事例の中からコンテンツマーケティング成功事例をご紹介し、コンテンツマーケティングについてより高い解像度で理解していただきたいと思います。

コンテンツマーケティングBtoC成功事例(株式会社ファクトリージャパングループ)

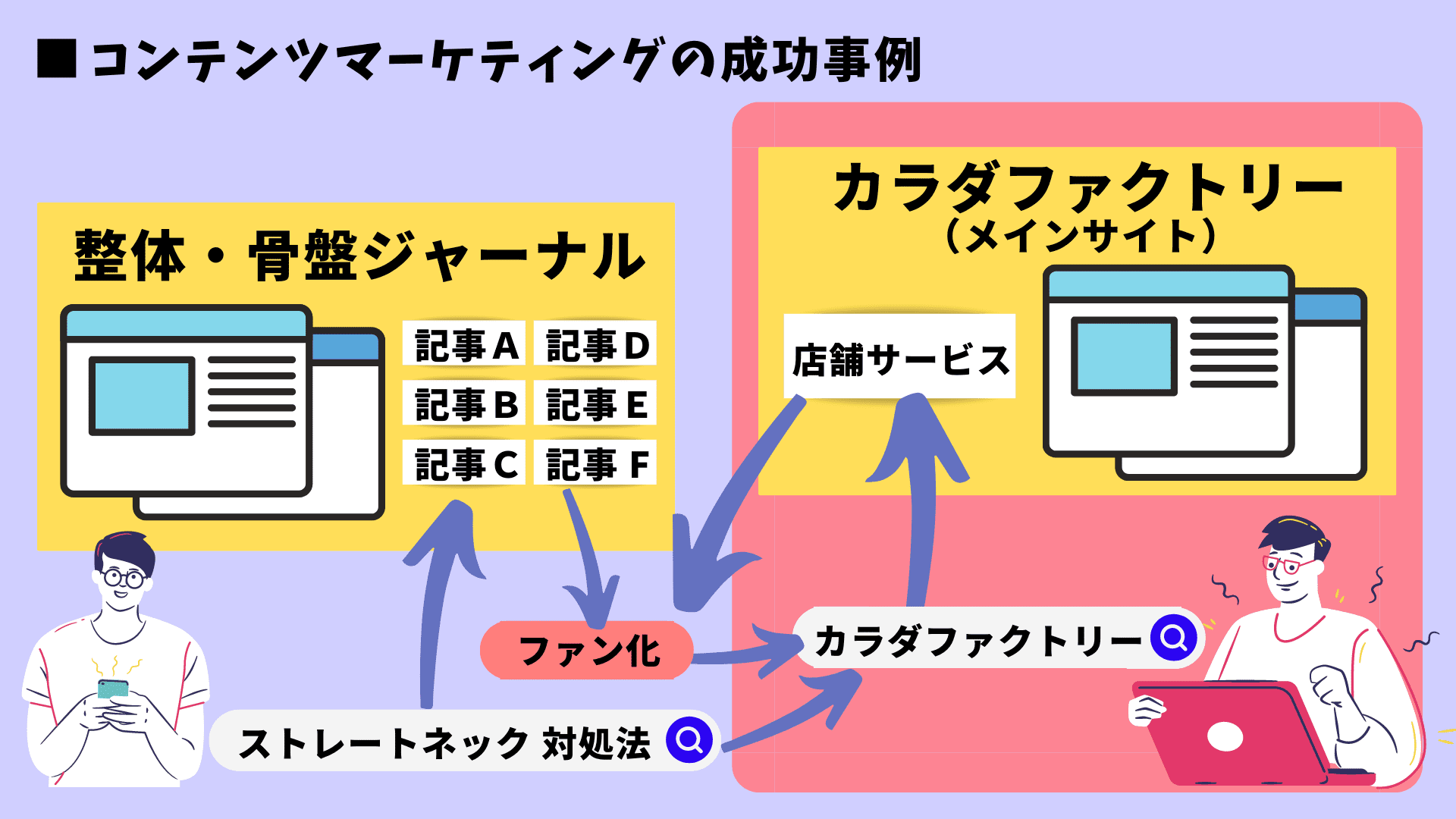

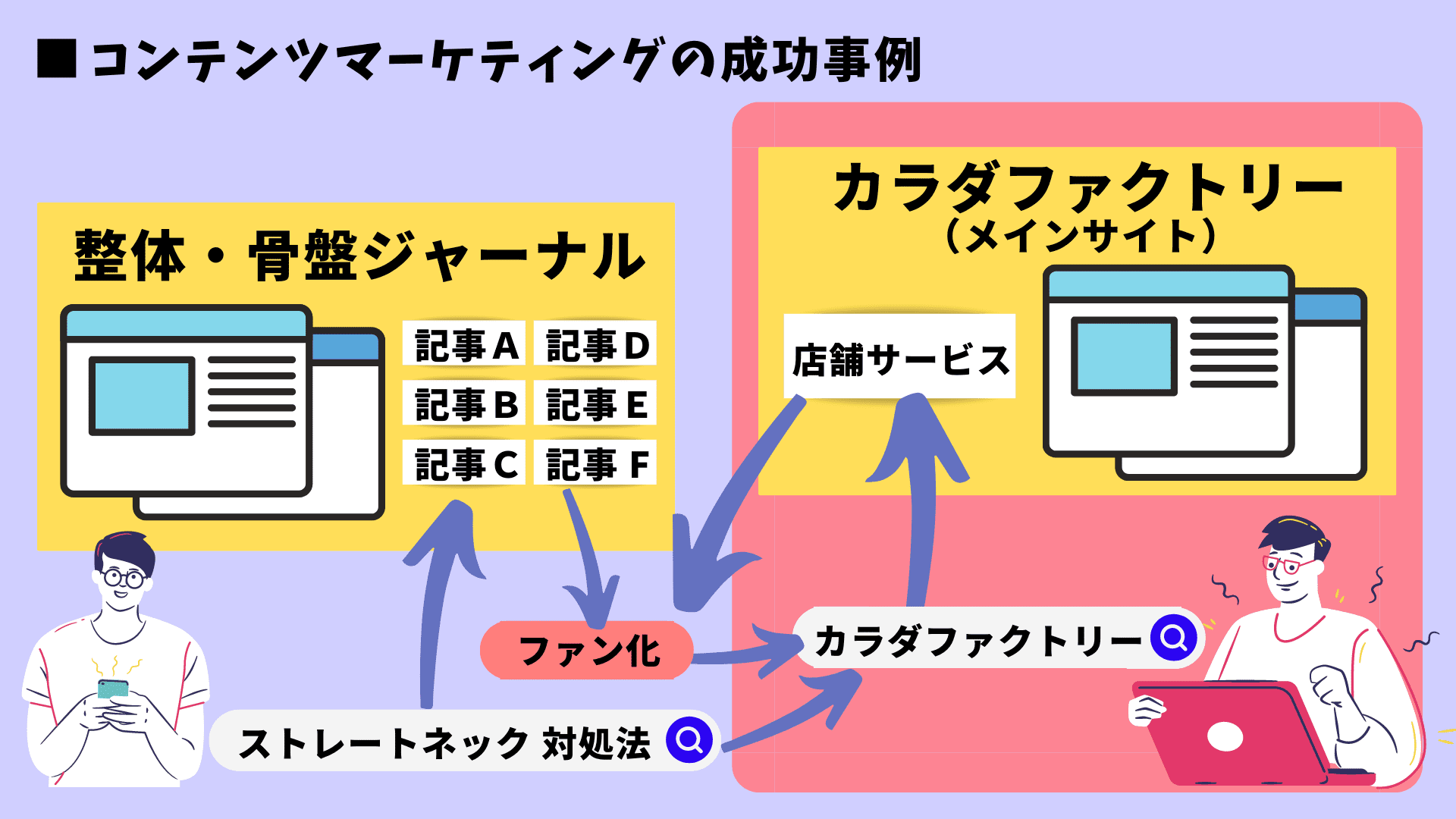

コンテンツマーケティングの成功事例として、株式会社ファクトリージャパングループのカラダファクトリー様が運営するオウンドメディア「整体・骨盤ジャーナル」をご紹介いたします。

カラダファクトリー様は2023年現在、トータルボディケアサロンを国内で300店舗以上展開されており、整体と骨盤に関する上質な知識を蓄積し続けている会社様です。台湾、フィリピンなどの東南アジアを中心に40店舗以上の展開もグローバルに進めておられます。

SEOをオウンドメディアに施し潜在顧客を獲得

「整体・骨盤ジャーナル」は”セルフボディケアに特化したWEBサイト”として提供され、これまで100記事以上のコンテンツを公開し1ヵ月で約90万回のアクセス数を実現しました(2021年2月時点)。「お店で施術を受けるほどでもないがセルフボディケア方法は知りたい」という潜在顧客ニーズを”文字解説とYouTube動画解説”で満たすコンテンツが多数用意されたWebサイトとなっています。

これら100記事以上のコンテンツにはSEO(検索エンジン最適化)が施されており、潜在顧客が抱える悩みを検索エンジンでキーワード検索した際の検索結果に自社コンテンツが表示されやすいように整えられています。以降でコンテンツマーケティングのメリットとして説明しておりますが、SEOを利用することはこれらの100記事をより多くの読者に提供する手段として効果的な手法です。

サービスサイトに購買意欲の高い顧客を誘導する仕組み構築に成功

上図で分かる通り、メインサイトであるカラダファクトリーで店舗サービスを紹介する一方、整体・骨盤ジャーナルで検索エンジンからの潜在顧客ニーズを満たすコンテンツ(記事)を提供し集客し、購買意欲が高まった見込み顧客またはファン化した顧客をカラダファクトリーからメインサービスへと誘導する仕組みを作っていることが理解できます。

コンテンツマーケティングで多くの潜在顧客の集客を達成

もう一度上図を見てください。カラダファクトリーの店舗サービスを知らない潜在顧客が自然と店舗サービスに誘導されているのが理解できるはずです。これから読み解ける事実は「コンテンツマーケティングによって自社サービスまでの購買ルートを構築している事実」と「コンテンツマーケティングで自社サービスを知らない潜在顧客さえ集客している事実」の2点です。特に興味深いのは自社サービスを知らない潜在顧客をも集客していることです。コンテンツマーケティングなら、なりわいとしている業界全体の潜在顧客を集客し収益化することが可能とも言い換えられます。

このように、コンテンツマーケティングなら多くの潜在顧客を集客しながら収益化の仕組みを自動化することができます。

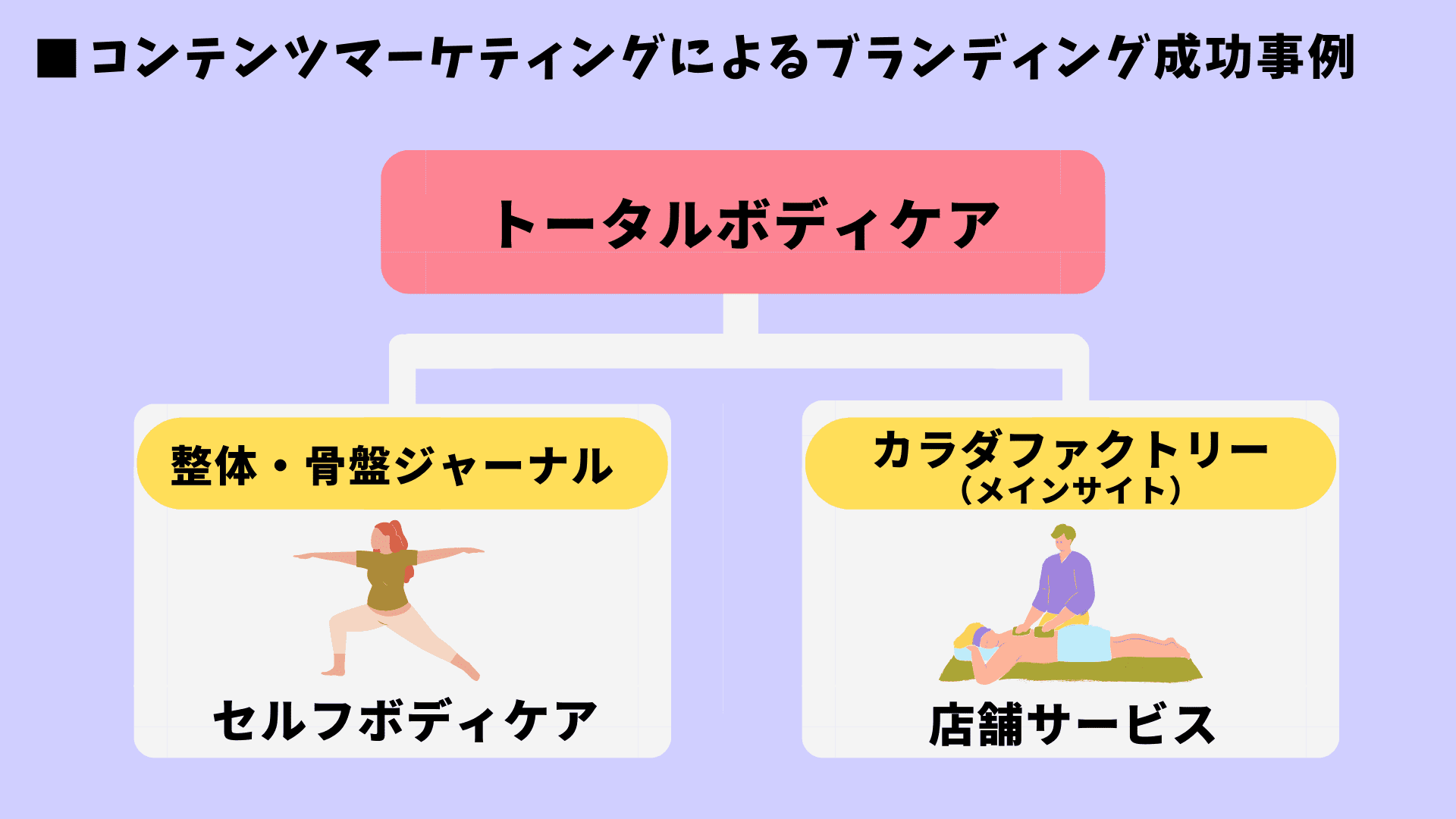

ブランディング施策も2つのWEBサイト運営によって成功を果たす

またコンテンツマーケティングは自社のブランディングにも役立ちます。

カラダファクトリー様の理念的な言葉である「トータルボディケア」は店舗サービスを受けていないお客様の体もケアすることで実現しているように思えます。実際に、整体・骨盤ジャーナルでお客様自身でできるセルフボディケア方法を紹介することで、店舗サービスを受けていないお客様の体をケアすることに成功しています。つまり、「トータルボディケア」をコンテンツマーケティングを取り入れた「整体・骨盤ジャーナル」とカラダファクトリー様の「店舗サービス」の2軸で実現し、ブランディングに成功していることがわかります。

以上、カラダファクトリー様のコンテンツマーケティング成功事例から「コンテンツマーケティングでの集客方法、収益化方法」と「自社ブランディングの仕組み」について解説しました。

次に、コンテンツマーケティングのメリットとデメリットを詳しく紹介します。

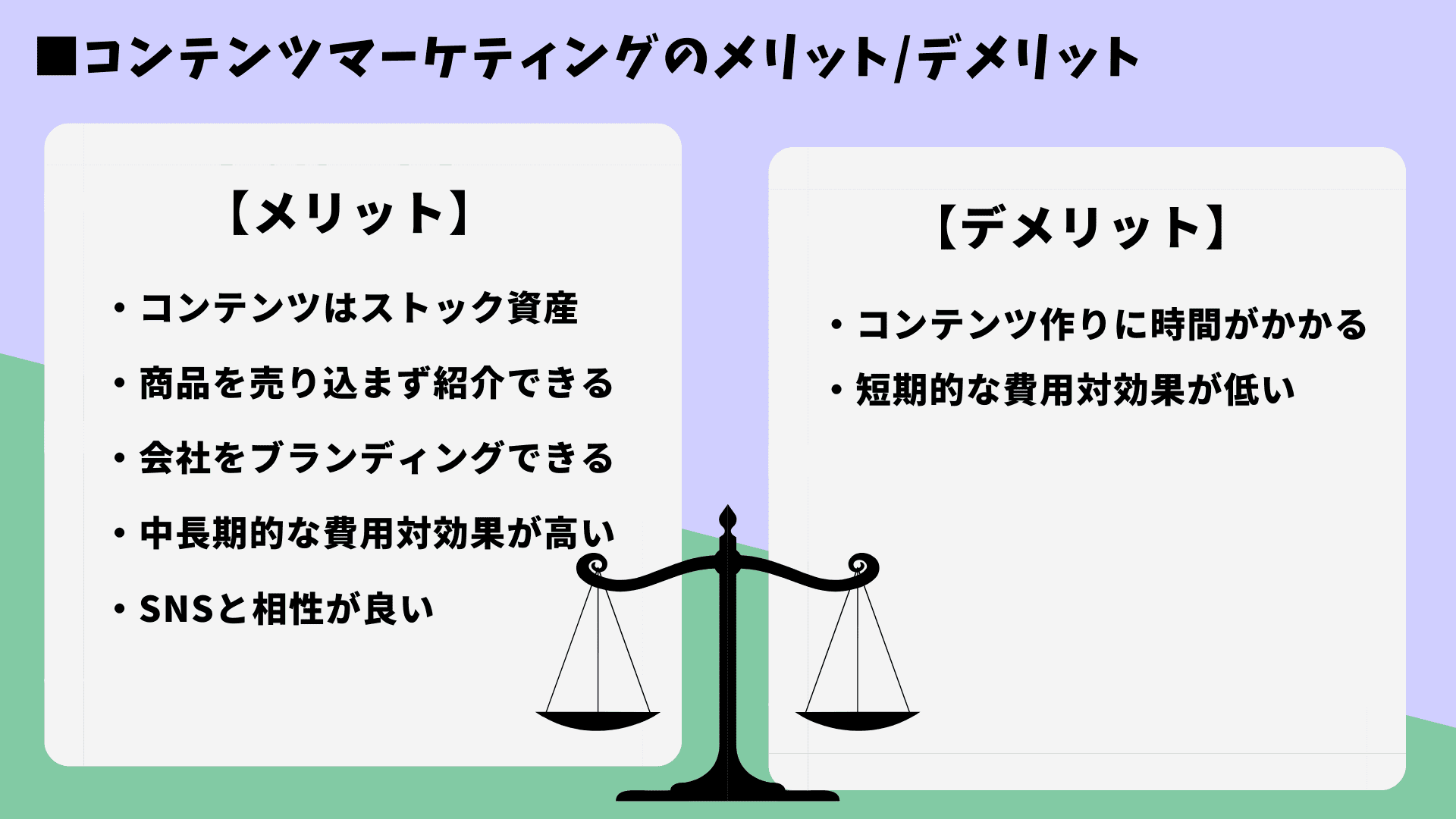

コンテンツマーケティングのメリットとデメリット

コンテンツマーケティングにはメリットとデメリットを具体的に理解することで、今の御社に適したマーケティング手法かどうか判断しやすくなるでしょう。

作成したすべてのコンテンツはストック資産になる

コンテンツマーケティングで作成したコンテンツはすべてストック資産となります。つまり、会社でオウンドメディアを運営すれば、そのオウンドメディア内で作成されたコンテンツはすべて会社の資産となるわけです。

コンテンツはストックできる資産なため何度も利用することができます。例えば、整体・骨盤ジャーナルで公開されたセルフボディケア記事やYouTube動画コンテンツは作れば作るほどストック資産となります。

当サイトである弊社オウンドメディアGrowthSeedも同様にコンテンツマーケティングを施したメディアであり、作成した記事すべてが会社の資産です。コンテンツマーケティングは長期的に取り組むことでコンテンツ量がストックされ続け、日々、費用対効果が改善される特徴があります。

自社サービスを売り込まずに紹介できる

潜在顧客のニーズを満たす上質なコンテンツを提供すると、悩みを解決に導きながら「自然な形で自社サービスを紹介できる」ようになります。

当記事について改めて説明しますと、当記事は「コンテンツマーケティングとは何か?」という潜在顧客の検索ニーズ(=読者様の悩み)に対し、成功事例を紹介しながら問題解決に導くお手伝いをしております。しかし実際はそれだけではなく、実は弊社サービスに関するお問い合わせ紹介を自然な形でおこなっています(記事全体を読み進めると理解いただけます)。この事実こそコンテンツマーケティングで実現可能な「自社サービスを売り込まずに紹介できる」メリットです。

自社サービスを売り込まずに紹介できることは「営業コストが抑えられる」ため会社にとってメリットとなります。また、裏を返すと「自社サービスに興味のないお客様の時間を無駄に消費しない営業方法」であるとも言え、お客様にとってもメリットの高い営業方法です。

専門性の高い企業としてブランディングできる

顧客ニーズを満たすコンテンツを網羅的に提供し続けると、その分野に関する専門的なコンテンツが必然的にストックされ、専門性の高い企業としてブランディングできます。お客様は「なるべく専門性の高い会社のサービスを利用したい」と考えるはずですので、ブランディング成功のあかつきにはサービス受注総数が増えることが予測できます。

サービス受注数が増えれば成果が出ます。

そしてその成果でさらにブランディングが進むわけです。

専門家としての地位の確立と実際に成果を生み出すことで他社様からの信頼度も厚くなり、良好な商談が実現しやすくなることも大きなメリットといえます。

中長期的な費用対効果が高い

コンテンツマーケティングは「中長期的に事業を成長させたいと考えている方におすすめの手法」です。これまでの説明の通り、良質なコンテンツが増えるほど集客力が高まり、結果、サービス受注量が増えて収益化が進む手法だからです。

コツコツとコンテンツを積み上げた結果が中長期的な成果として現れる手法と言えます。反面、コンテンツマーケティングは短期間で収益を生み出すことが難しい手法です。潜在顧客をファン化するための上質なコンテンツ作りには時間を必要としますし、加えて、高い専門性を感じさせるための十分なコンテンツ量が求められるためです。コンテンツマーケティングは短期的な成果は見込みずらい一方、中長期的な成果が見込みやすいマーケティング手法だと理解しておきましょう。

SNS運用でWEBサイトへのアクセス数増加が期待できる

WEBサイトへのアクセスルートを検索エンジン経由とSNS経由の2ルート作れるようになる点がSNS運用のメリットです。代表的なSNSにはTwitter、Instagram、Line、Facebook、TikTokがあります。これらSNSはフロー型コンテンツと呼ばれ、ストック型コンテンツと呼ばれるWEBサイトが持つ弱点を補える特性を持っています。

WEBサイトは検索エンジンからの流入は期待できます。しかし、検索エンジンを利用しない潜在顧客ニーズにリーチすることはできません。そこでSNSを使ってこの弱点を補います。SNS投稿することでSNSアカウント経由のアクセスルートを作り潜在顧客をWEBサイトにアクセスさせます。このようにSNSを利用すれば「企業側から潜在顧客ニーズにリーチできる」ようになり、より広範囲の潜在顧客を集客できるようになるのです。

以上、WEBサイトを利用したコンテンツマーケティングとSNS運用の食い合わせは非常に良いです。積極的なSNS運用をおすすめします。

コンテンツマーケティングの役割

ここでは「コンテンツマーケティングと広告」の違いと「コンテンツマーケティングとコンテンツSEO」の違いを理解していただき、よりコンテンツマーケティングの魅力を感じていただきたいと思います。

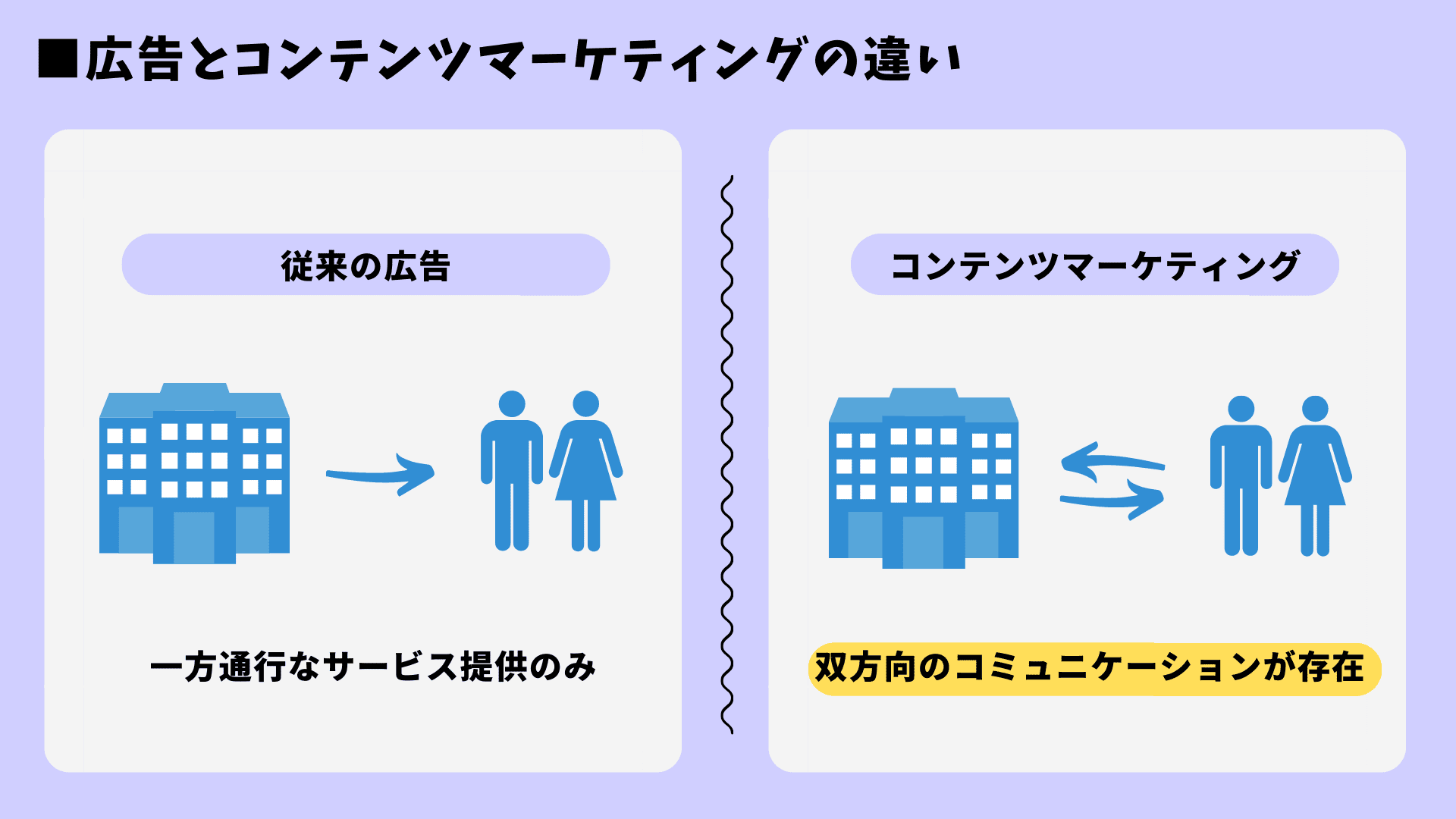

「広告」と「コンテンツマーケティング」の違い

それではまず広告とコンテンツマーケティングの違いについて説明します。上図の通り、広告は「企業が一方通行で自社サービスを顧客に届けることを目的としている」のに対し、コンテンツマーケティングは「企業と顧客の双方向のコミュニケーションの中で自社サービスを知ってもらうことを目的」としています。

コンテンツマーケティングなら「今、お客様が本当に求めているサービスは何なのかを考えながらサービス作りができる」ため、潜在顧客に対し確度の高いサービスを提供することができます。近年、広告コストが高くなっていることもあって不特定多数の人々に広告を打つことが効果的ではなくなりました。その環境下で人気となっているのがコンテンツマーケティングです。

コンテンツマーケティングをおこなうことで自社サービスに関心の高い顧客に絞ってサービス提供を促すことが可能となり、何よりお客様と一緒に商品を作っていくことでお客様と一体感を共有することができるようになりました。

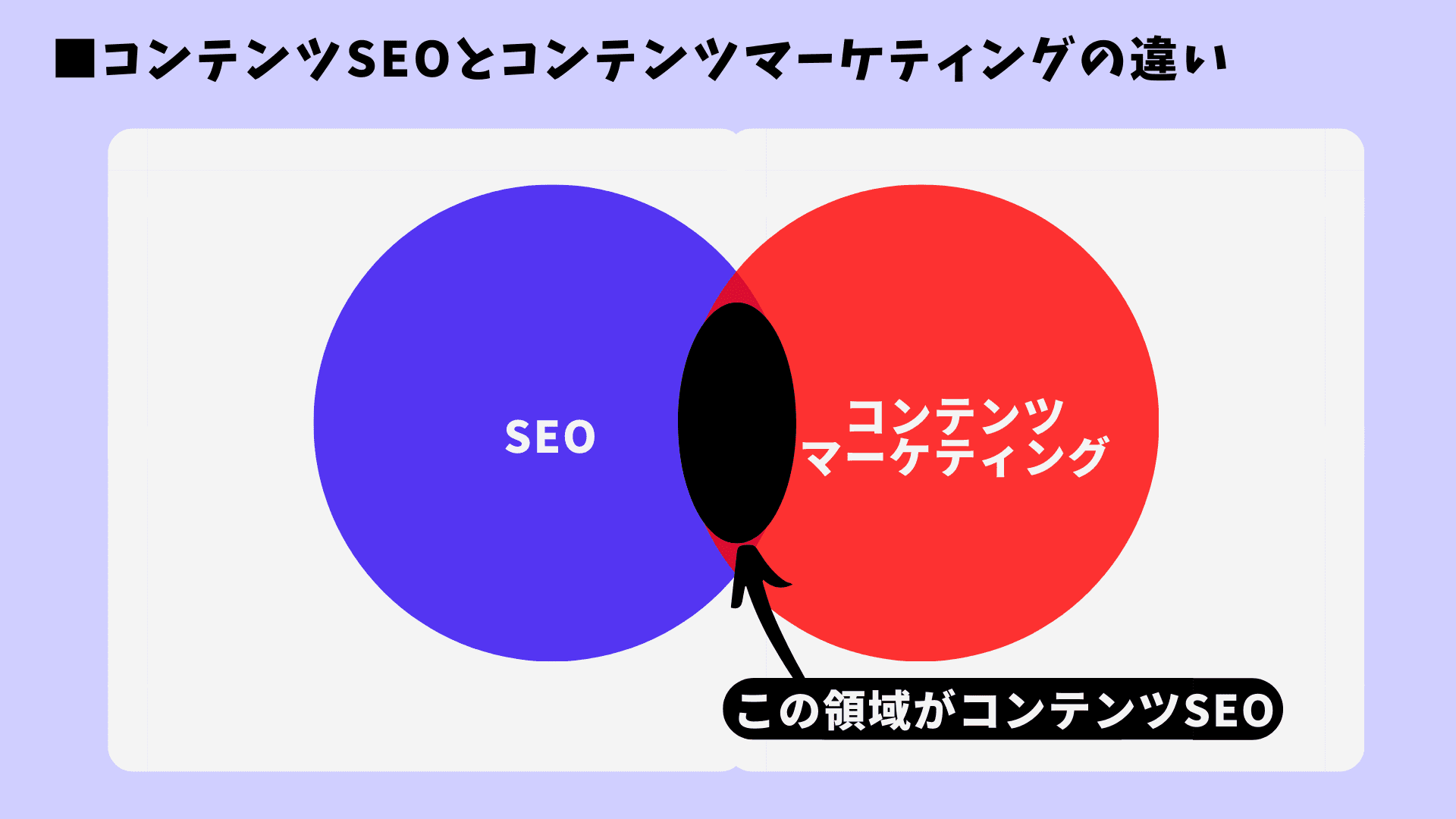

「コンテンツSEO」と「コンテンツマーケティング」の違い

次はコンテンツSEOとコンテンツマーケティングの違いについて説明します。まず、コンテンツSEOとはGoogleなどの検索エンジンで検索意図に沿ったコンテンツを発信するSEO手法のことで、自然検索からアクセス数増加を狙うSEO手法のことを言います。

対して、コンテンツマーケティングは検索エンジン、SNS、メールマガジン、ホワイトペーパーなどあらゆるコンテンツを利用しながら収益化を狙うマーケティング手法です。

これだけの説明では理解しずらいので上図を見てください。SEOとコンテンツマーケティングの重なった部分がコンテンツSEOであり、コンテンツマーケティングがコンテンツSEOを含んでいることが分かるはずです。混同しがちな言葉ですが、コンテンツマーケティング施策の中でコンテンツSEOを利用すると覚えていただければ良いです。

具体的にはオウンドメディアで集客目的の記事を作成する際に利用します。集客目的のコンテンツ記事とは「〇〇とは?」などの検索されやすい疑問を解消するための記事であることが多いです。当記事タイトルも「コンテンツマーケティングとは?」の形をとっており、集客を目的として公開しています。また、弊社フルスピードはコンテンツマーケティング手法を取り入れた事業運営を得意としているため、その認知確保の意味も込めて公開しています。

以上、「広告」と「コンテンツSEO」との違いから感じとれるコンテンツマーケティングの魅力紹介でした。ここからは実際にコンテンツマーケティングを始めるにあたって何をすべきかの事前準備について説明します。

コンテンツマーケティングの事前準備を3ステップで整理する

コンテンツマーケティングを始める前に「ペルソナ、カスタマージャーニー、コンテンツマップ」の3つを作成してターゲットにしたい潜在顧客を明確にしておくと無駄なく作業に取り掛かれます。

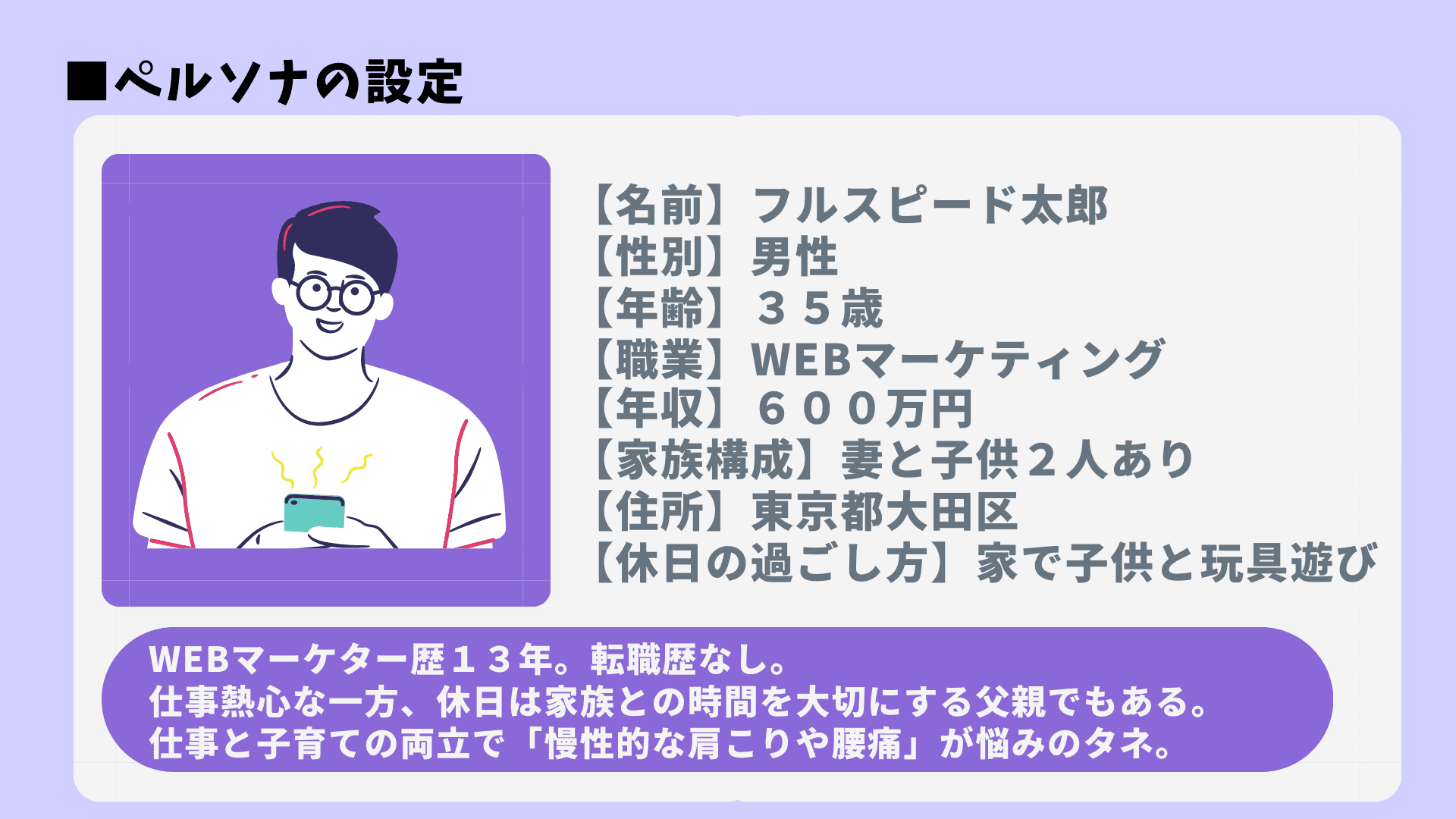

準備1:ペルソナの設計

「ペルソナの設定」とは自社サービスを購入してくれる具体的な架空の人物を設定することです。上図のようにペルソナを設計する場合は「名前は何で、年齢はどのくらいで、仕事は何をしているか」など事細かに設定します。

詳細にペルソナ設定することで、その人物像からライフスタイルを読み解くことができ、自社サービスをどういった風にプロモーションすることで魅力的に感じさせられるか検討することが可能になります。

例えば「靴」を販売する場合、「30代男性」という設定より「30代男性で外回りが多い営業マン」というペルソナ設定があったほうが、より彼らに魅力を感じさせるプロモーションをかけることができます。詳細なペルソナ設定がこれ以降の事前準備を楽にします。まず初めに、どんな人物に自社サービスを紹介したいか具体的にペルソナ設定しましょう。

→【参考記事】ファンを作ろう!ペルソナの上手な設定方法

準備2:カスタマージャーニーマップの作成

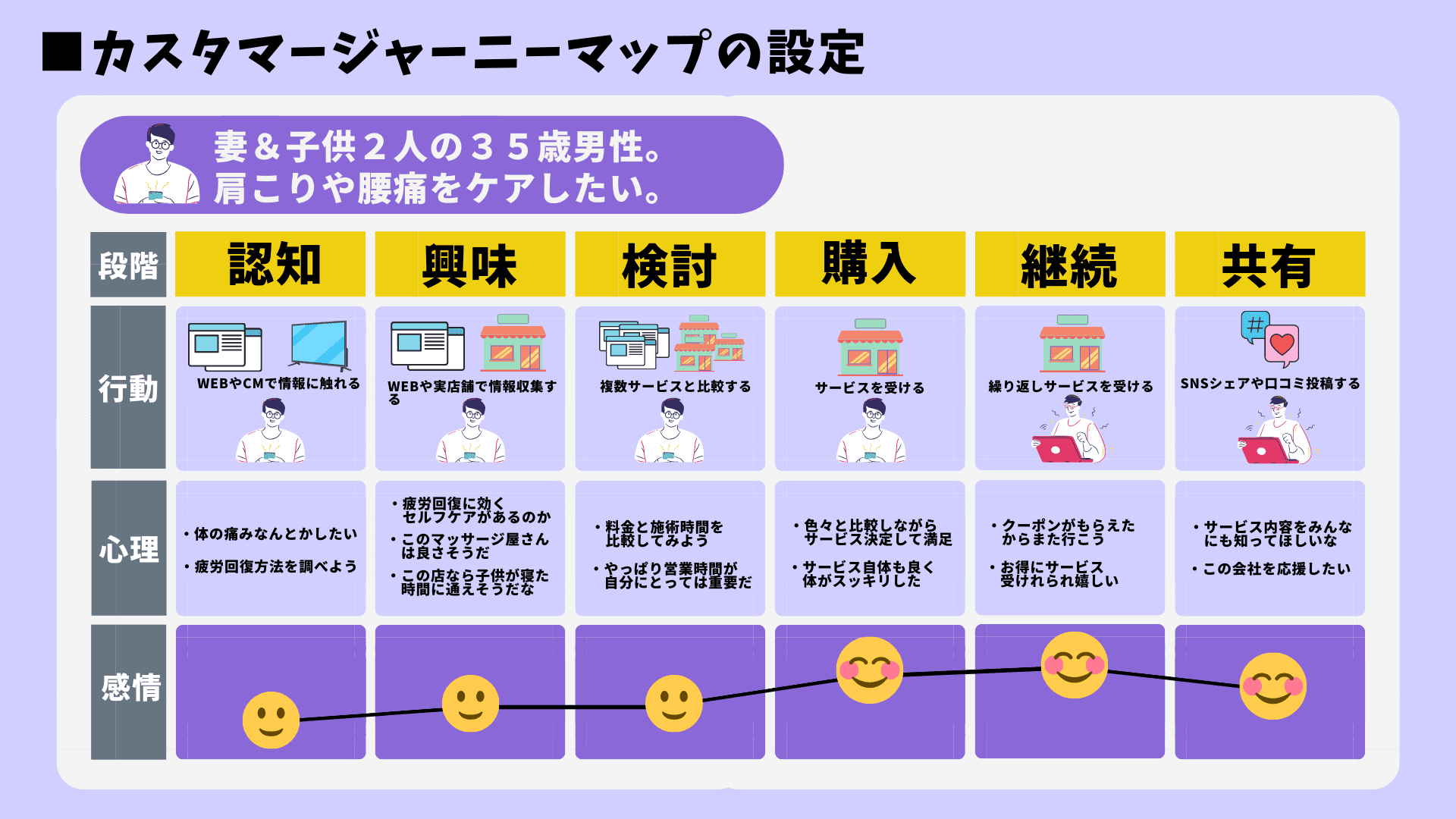

「カスタマージャーニーマップ」とは、顧客の購買行動に至るまでの全プロセスを旅(ジャーニー)に見立てた考え方をマップにしたものです。

カスタマージャーニーマップを作成すると「ターゲットとしている人物がどこで何を感じるか?」検討できるようになるため、ブレの少ないコンテンツマーケティング施策を打つことができるようになります。

マップを作成する場合に重要となるのがペルソナ設定です。ペルソナ設定ありきでカスタマージャーニーマップを作成するため必ず順を追って準備しましょう。ペルソナの感情も加味した行動イメージをカスタマージャーニーマップに落とし込んでいくことで、ペルソナにとって魅力的な切り口から自社サービスを紹介することができるようになります。

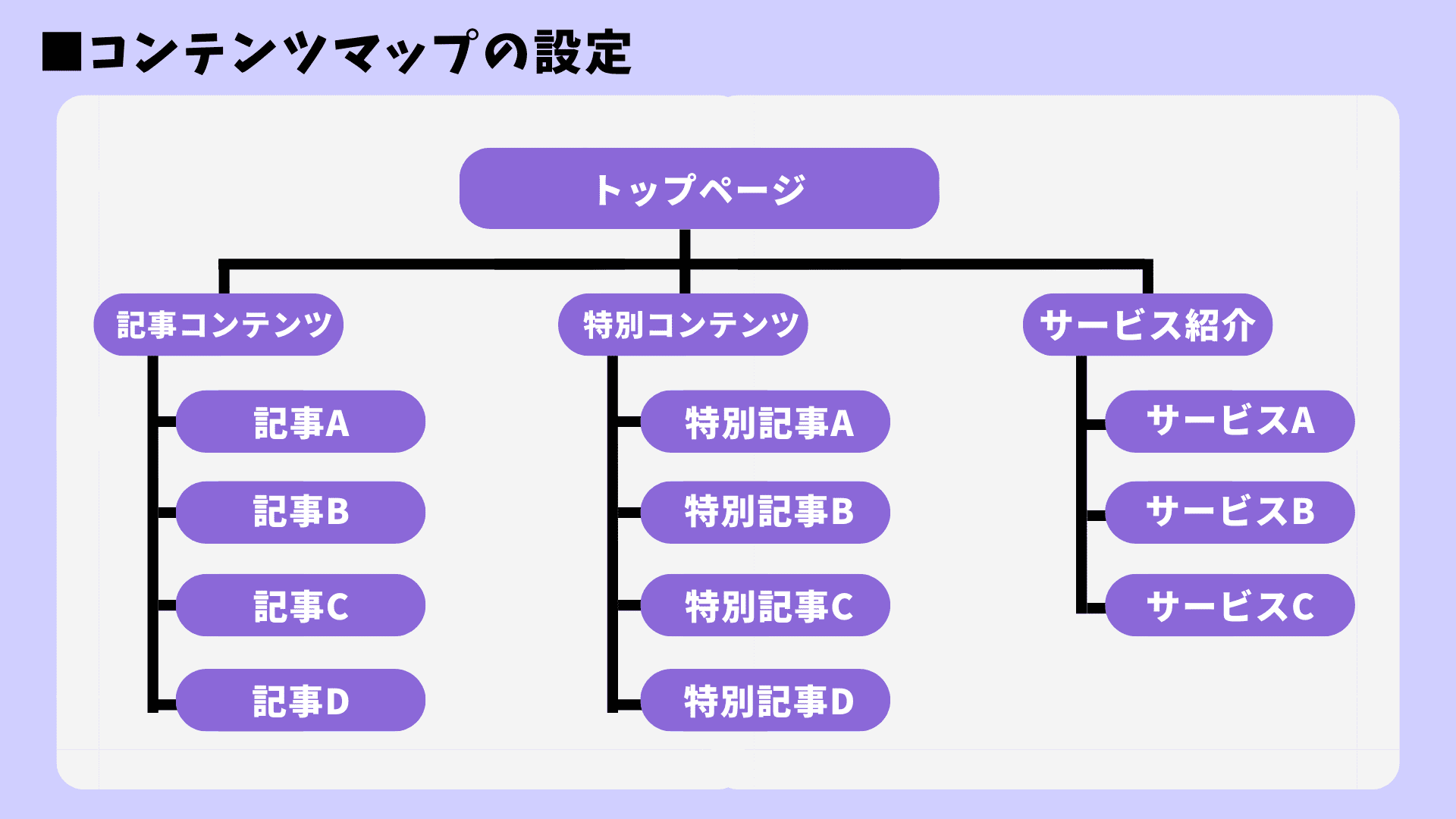

準備3:コンテンツマップの作成

ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップの作成が終わったら、コンテンツマップを作成すると良いです。特にオウンドメディアでコンテンツマーケティングをおこなう場合、メディア内のコンテンツ配置構成を俯瞰して確認できるためおすすめです。

上図のようにトップページからどのようなコンテンツをぶら下げるか検討していくことで、御社にとっても顧客にとっても過不足ない情報が詰まったオウンドメディアを完成させることができます。また、コンテンツマップによって何も考えずに作しいコンテンツを作る行為を未然に防げます。途中で導線設計を見直すことも簡単になりますし、御社チーム内での作戦会議のイメージ共有資料としても役立ちます。

以上がコンテンツマーケティングの事前準備の3ステップの説明です。事前準備内容を知ることでよりコンテンツマーケティングに関して詳しくなれたはずです。

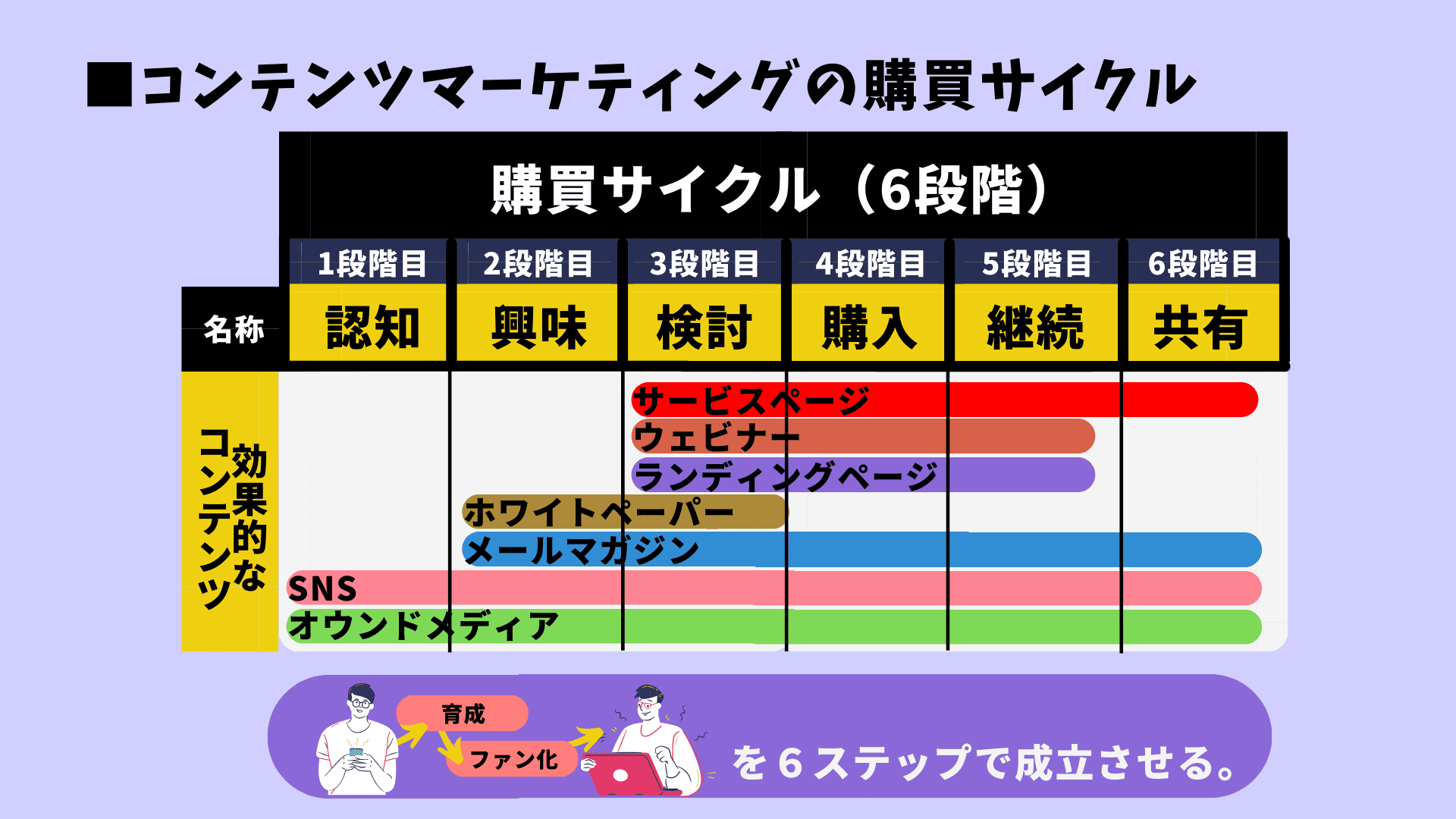

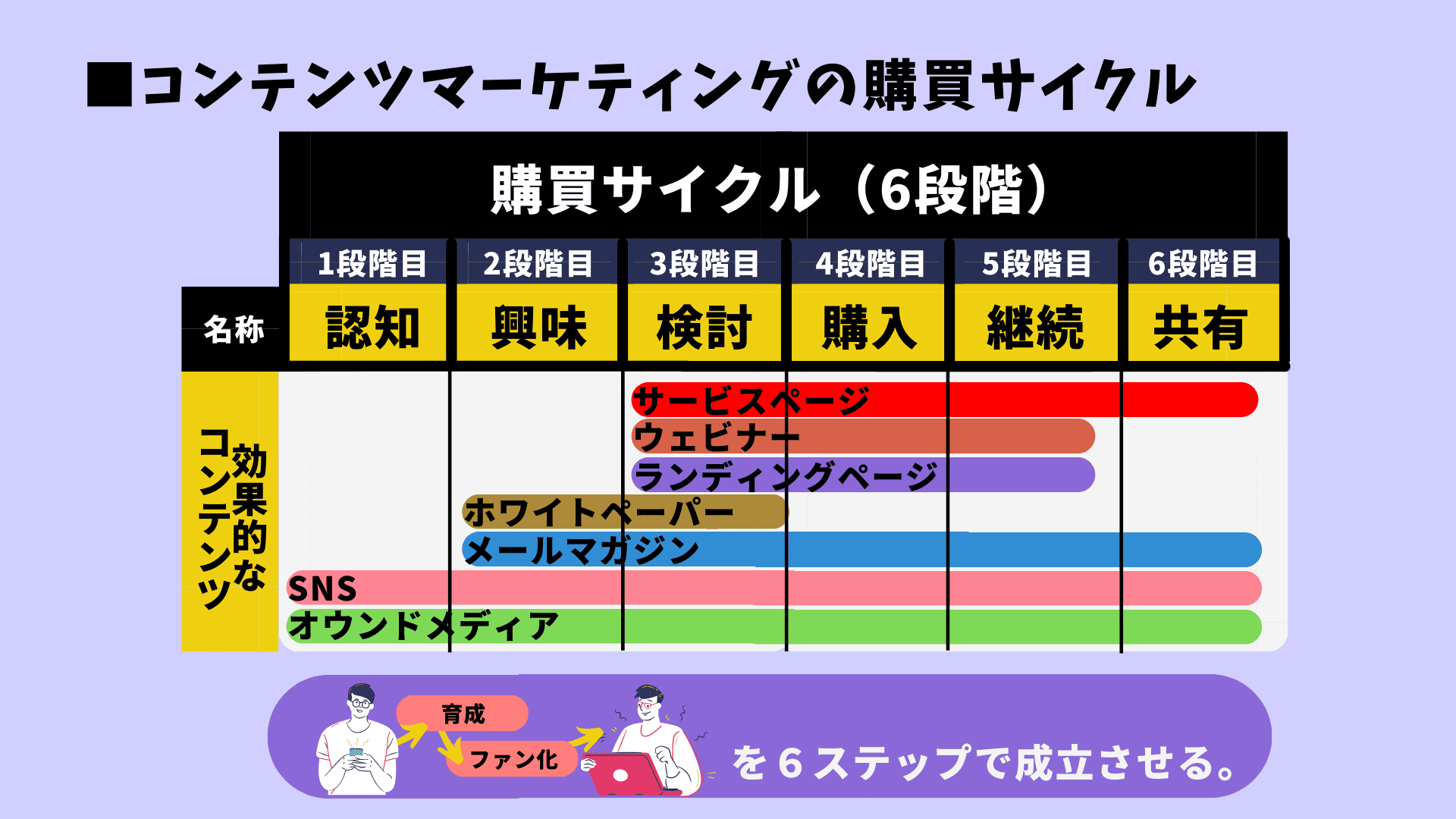

最後に、潜在顧客がサービス購入アクションを起こすまでの一連の流れを「コンテンツマーケティングの購買サイクル(6段階)」という考え方から説明します。「どのように潜在顧客が生まれ、どのようにファンへと成長し、どんな感情に至れば購入アクションを起こすか」がイメージできるようになるはずです。あわせて各段階でおすすめの利用コンテンツもご紹介しますので各媒体の特性をこの機会に把握してみてください。

コンテンツマーケティングの購買サイクル(6段階)

購買サイクルを理解すると、具体的にコンテンツマーケティングで何を変化させているのか理解できるようになります。「購買サイクル」とは「潜在顧客を作り、ファン化し、サービス購入に導くための骨組み、導線」と説明でき、「認知→興味→検討→購入→継続→応援」の6段階の流れの定義したものです。

ここからは、各段階の特徴を説明しながら各段階で効果的なコンテンツ(オウンドメディア、SNS、メールマガジン、ホワイトペーパーなど)についても解説します。

認知(1段階目)

購買サイクルの始まりは「認知」です。まずお客様に自社オウンドメディアを知ってもらわなければ何も始まりません。

当記事内で何度もお伝えしていますが、まずはオウンドメディアに潜在顧客ニーズを満たす上質なコンテンツを掲載しましょう。とにかく潜在顧客に検索エンジンからオウンドメディア内のコンテンツ記事へアクセスしてもらうことが重要です。

「認知」の段階では多くの潜在顧客を集客すべきです。コンテンツSEOを意識しながらコンテンツ記事を作成すると効果的に集客することができるでしょう。その際、YouTubeなどの動画コンテンツを用意するのもおすすめです。記事内に動画リンクを掲載し文章と動画で解説できればより高品質なコンテンツを提供できます。また、納得のコンテンツが用意できたら、Twitter、Instagram、LINE、Facebook、TikTokなどのSNSを利用しながら多くの人々に情報拡散できるとなお良しです。

【利用したいコンテンツ】

・SNS(Twitter、Instagram、Facebook)

・WEBサイト(オウンドメディア)

興味(2段階目)

購買サイクルの2段階目は「興味」です。購買サイクル1段階目の「認知」に存在する潜在顧客に対して「オウンドメディアに興味を持ってもらえるようアプローチ」していきます。

「認知」の段階に潜在顧客を引き上げることは、潜在顧客を見込み顧客に育成することとイコールです。そのためここでも上質なコンテンツ提供が欠かせません。魅力の感じられないコンテンツ止まりでは購買サイクルが進まないことを理解しましょう。

顧客を「興味」の段階へ引き上げる手段として、メールマガジンやホワイトペーパーの利用がおすすめです。オウンドメディアでメールマガジンに登録できる環境を整えたり、ホワイトペーパーがダウンロードできる環境を整えられると購買サイクルの進みがスムーズになります。なぜならメールマガジンやホワイトペーパーはコンテンツ記事よりクローズドな環境となるため、「顧客にはるかに近い距離から顧客育成することができる」からです。

ただしメールマガジンとホワイトペーパーの品質は気を付けましょう。受け取ったメールマガジンやホワイトペーパーが低品質な資料だった場合、会社評価を下げる恐れがあります。一度下がった評価は上げなおすことが難しいので気を付けてください。確実に購買サイクルをステップアップさせるために有料コンテンツ並みの品質で提供するよう心がけてください。有料級の資料を届けることで感動が生まれると顧客のファン化は進みます。

またSNS運用も効果的です。「会社の中の人」など、会社内部の人間と直接やりとりできるSNSは「自社への関心」をかきたてる手法としても有効です。

【利用したいコンテンツ】

・ホワイトペーパー

・メールマガジン

・SNS(Twitter、Instagram、Facebook)

・WEBサイト(オウンドメディア)

検討(3段階目)

購買サイクルの3段階目は「検討」です。見込み客が自社サービスを利用するかどうか検討する段階です。

近年、オウンドメディアを利用してコンテンツマーケティングをおこなう会社が増えているため、自社サービスと競合他社サービスを比較検討される方々が増えています。そのため競合他社に負けないための魅力的なサービスが必要となり、「検討」の段階は「独自サービスを持つ会社が優位性を持ちやすい傾向」にあります。

しかし独自サービスの有無ですべての優位性が決定されるわけではありません。購買サイクル1段階目の「認知」、2段階目の「興味」で顧客ニーズに寄り添った素晴らしいコンテンツを提供することで、顧客の御社に対する感情を大きくプラスに傾けることができます。

つまり、読者ニーズを満たすコンテンツ提供の継続は「競合他社との比較検討時に優位に立つための戦略」であるとも言えます。日頃からコツコツとコンテンツ提供して自社への信頼度を積み上げ、いざ検討段階で訴求力を持てるよう準備しておきましょう。「検討」の段階ではウェビナーやランディングページ、サービスページを利用して、見込み客との直接的な接点を多く作ることが効果的です。次の購買サイクルの段階は「購入」であり、企業側から見込み客が購入アクションを起こしやすくなるアプローチを起こすことが理想的なためです。ただしコンテンツマーケティングはファン化した見込み顧客にサービスを購入していただくことが目的なため、見込み客に寄り添う形でアプローチすることを大前提としましょう。

【利用したいコンテンツ】

・サービスページ

・ウェビナー

・ランディングページ

・ホワイトペーパー

・メールマガジン

・SNS(Twitter、Instagram、Facebook)

・WEBサイト(オウンドメディア)

購入(4段階目)

購買サイクルの4段階目は「購入」です。

「購入」の段階まで到達した見込み客はすでに御社ファンになっている可能性が高いです。なぜならこれまでの高品質なコンテンツ提供によって、「認知」→「興味」→「検討」を経て「購入」にたどり着いた「育成された見込み客」であるためです。

御社の思想、ビジョン、サービス商品について深く理解しているはずですので、高い成約率で成約することが期待できます。「購入」の段階では、メールマガジンやランディングページの利用が特に効果的なためおすすめです。メールマガジンで反応率の高い見込み客に御社サービスページを紹介したり、ランディングページで購買意欲を刺激するなどしましょう。

企業サイドがコンテンツマーケティングで中長期的な時間を投じている側面、顧客サイドは長い時間をかけてじっくり御社ファンに成長してくれています。これは大変ありがたいことですので、サービス購入までのプロセスを踏み続けていただいたことにまず感謝を伝えてサービス提供できると理想的です。そうすることで「御社サービスの利用は正しかった」と満足感を感じていただける可能性が高まり、今後も長く根強いファンとなってくれるお客様が増えるはずです。

【利用したいコンテンツ】

・サービスページ

・ウェビナー

・ランディングページ

・メールマガジン

・SNS(Twitter、Instagram、Facebook)

・WEBサイト(オウンドメディア)

継続(5段階目)

購買サイクルの5段階目は「継続」です。

コンテンツマーケティングは、ファン化した顧客から継続的にサービスを購入していただくことで成立するマーケティング手法です。「継続」の段階では、商品をリピート購入していただけるようにアプローチしていく必要があります。そのためにおこなうべきことは至ってシンプルです。各段階の購買サイクルでおこなってきたことを継続しながら、高品質なサービスを提供し、高い顧客満足度を維持し続けるのみです。

とはいえ全てを完璧に提供し続けることは難しいと容易に想像がつくでしょう。だからこそ日頃からオウンドメディアで高品質なコンテンツ記事を公開し続けるのです。なぜならコンテンツ記事はストック資産であり、消費されることはなく、常にあなたをサポートしてくれるからです。積み上げてきたコンテンツ資産を上手に利用しながら、ご契約いただいたお客様の「その時の要望」に答えることで顧客満足度を満たし、お客様との継続的な関係を築きましょう。

【利用したいコンテンツ】

・サービスページ

・ウェビナー

・ランディングページ

・メールマガジン

・SNS(Twitter、Instagram、Facebook)

・WEBサイト(オウンドメディア)

共有(6段階目)

購買サイクルの6段階目は「共有」です。コンテンツマーケティングでは、顧客のさらなるファン化を促すために「共有」していく必要があります。

共有手段として、応援キャンペーンを掲げて継続購入に対し値引きセール期間を設けたり、サービス購入後のメンテナンスフォローであったりと様々あります。この段階の目的は「顧客とより親密な関係を築く」ことにあるため、既存顧客が困っている時に電話をかけてお悩みを共有、解決することも効果的です。

「共有」することで既存顧客の御社に対する愛着度は大きく増します。その結果、サービスの継続購入やサービス購入周期の短縮が期待でき収益拡大に繋がります。また既存顧客どうしが「SNSでサービスの良さを共有しあう」こともあり、この展開になるとサービス評価を大幅に上げられる可能性も高まります。既存顧客の維持は新規顧客獲得と同じだけ重要です。特にファン化した既存顧客は大切に関係構築しましょう。

【利用したいコンテンツ】

・サービスページ

・メールマガジン

・SNS(Twitter、Instagram、Facebook)

・WEBサイト(オウンドメディア)

以上がコンテンツマーケティングの購入サイクル(6段階)の説明でした。よりコンテンツマーケティングの魅力がはっきりしたのではないかと思います。お気付きになられたかと思いますが、近年のコンテンツマーケティングではSNS運用の重要性がオウンドメディア運用と同等レベルまで高まっています。購買サイクルを成立させるためにオウンドメディア運営に注力しつつも、可能であるならばSNS運用にも挑戦されることをおすすめします。

まずはユーザーにコンテンツを見つけてもらおう(=認知)

兎にも角にもまずはユーザーに自社コンテンツを見つけてもらわなければ何も始まりません。コンテンツマーケティングの購買サイクルを回すためにも1段階目の「認知」をまずは達成すべきです(認知されなければ2段階目以降のステージにステップアップすることは不可能)。

ここでもう一度購買サイクルの説明図を確認してみましょう。1段階目の認知のステージに潜在顧客を乗せるのに効果的なコンテンツがオウンドメディアとSNSであることが分かるはずです。

ではオウンドメディアとSNSの運用方法で何を意識すればユーザーにコンテンツの存在を認知させることができるのでしょうか?次にまとめましたので参考にして下さい。

オウンドメディアでのSEO対策が自然検索でのアクセスを増やす

オウンドメディアでできることを簡単に一言で分かりやすく説明するなら「潜在顧客のアクションに最適化したコンテンツをオウンドメディア内に用意しておき、自発的な潜在顧客のアクションから自然と自社コンテンツを発見してもらうこと」です。

より理解しやすく説明したいので具体例を出します。例えば今回コンテンツマーケティングの成功事例としてご紹介した整体・骨盤ジャーナルの例に戻ってみます。下図を見るとストレートネックの悩みを抱えた潜在顧客が自分で解決策を見出すために検索エンジンで「ストレートネック 対処法」と検索しているのが分かるはずです(画像左下の男性)。

上図では潜在顧客が悩みを検索して整体・骨盤ジャーナルのメディア内にある記事(コンテンツ)にたどり着いていることが分かります。このように潜在顧客の検索意図を理解した記事(コンテンツ)を前もってメディア内に用意しておき潜在顧客の自発的なアクションを待つのがオウンドメディアで”認知”のために行う施策となります。

しかし上図のように検索エンジンを介して潜在顧客を自社コンテンツにスムーズにたどり着かせるには「検索結果に自社コンテンツが上位表示されている必要がある」ことは容易に分かるはずです。なぜなら多くの潜在顧客は検索結果の1番目や2番目、3番目に表示されたWEBページを見るだけで悩みが解決することがほとんどで、3位以降の順位に表示されたものなど目もくれずにページを閉じてしまうことがほとんどだからです。あなた自身もこれまでインターネットで何かを検索して検索結果の2ページ目以降もチェックしたことはほとんどないはずです。

つまり、上図のようにスムーズにオウンドメディア内に用意した自社コンテンツに多くの潜在顧客をアクセスさせるためには最低でも検索結果の1ページ目(上位10位以内)に自社コンテンツが表示される必要があります。このようにコンテンツ(WEBページ)を検索エンジンに最適化して検索結果の上位表示を目指す行為をSEO(Search Engine Optimization)対策と呼びます。

SEOは「ユーザーのニーズを満たすことや他コンテンツと比較して独自性を有しているかなどの判断基準によって検索結果の順位が上位に表示されるか決まる仕組みとなっている」と言われています。ユーザーの悩みを拾えるコンテンツ、つまり潜在顧客が検索窓に打ち込んだ「今求めているキーワード」に対しての解決策が用意されたコンテンツであるかどうかで検索結果の表示順位が上下するということです。もちろんSEOで評価されるポイントはそれだけではなく、E-A-Tと呼ばれる評価基準が存在し専門性、権威性、信頼性が加味され順位が決定されます。E-A-Tについて詳しくまとめたE-A-Tとは?Googleの品質評価基準とSEOで重要視される理由とは?という記事がありますのでぜひ読んでみてください。

メディアもコンテンツもGoogleにインデックス登録される必要がある

ここまでオウンドメディアやるべきことは”潜在顧客の検索ニーズを満たし検索結果に上位表示させること”と伝えましたが、大前提条件としてメディアもコンテンツもGoogleにインデックス登録される必要があります。

実はGoogleにインデックス登録されたWEBページだけがGoogle検索結果に表示される仕組みになっており、インデックスされていない状態のWEBページは検索結果に表示されない仕組みになっています。さらにYahoo!JAPANもGoogleの検索エンジンをベースに検索結果が表示される設定となっているため、WEBページがGoogleにインデックスされていない状況が続くうちはYahoo!JAPAN検索結果にもWEBページは表示されないので注意が必要です。

インデックス登録の有無はGoogleサーチコンソールを利用することで確認できます。まだGoogleサーチコンソールを利用されていない方は以下にGoogleサーチコンソール設定方法の解説記事を用意しましたので読み進めることをお勧めします。

→Googleサーチコンソールとは?設定~活用までの基礎を解説【2024年最新版】

SNSを使ってオウンドメディアのコンテンツを拡散しよう

オウンドメディアにコンテンツをストックし続けることはSNS活用との組み合わせで劇的にメリットが向上します。こちらから情報発信することができるSNSを使ってこれまで貯めこんできたオウンドメディア内のコンテンツを世界に発信することができるからです。

オウンドメディアのみでのマーケティングではコンテンツの拡散は期待できませんが、そのデメリットをSNS運営で補うことで相互にとって相乗効果が期待できます。SNSアカウントで情報発信するにしても濃度の濃い情報をフォロワーは求めています。しかし濃度の濃い情報を毎回考えて投稿を繰り返すことは困難です。

ここで役に立つのがオウンドメディアでストックしてきたコンテンツです。情報濃度の濃いストックコンテンツを利用してSNSで情報発信できれば毎回投稿で「何をどのように発信すべきか」悩まずに過ごせます。このようにオウンドメディアとSNS運用の2軸でコンテンツマーケティングの購買サイクルの1段階目”認知”を広げていくのは非常に効果的です。2023年現在はTwitter 、Instagram、YouTube、Facebook、TikTokなど特徴の異なる代表的なSNSが多く存在します。御社事業のサービス情報を発信するためのSNSは一番どれが効果的かなどを検討しながら、効率よく購買サイクルを循環させるように努めましょう。

→各SNS利用者数の推移/比較まとめ(2024)が気になる方はこちら

また、株式会社ZEROが運営する「ZEROラボ」で公開されたコンテンツマーケティングの費用や料金の相場|制作会社の選び方も解説をご一読されることをおすすめします。コンテンツマーケティングを依頼する際の費用感などが把握できます。

【おわりに】コンテンツマーケティングで成功するには知識と情熱が必要

コンテンツマーケティングで成功するためには「コンテンツマーケティングの知識」と「絶対に成功させるんだという情熱」が必要不可欠です。特に絶対に成功させるという情熱は何よりも重要です。強い気持ちを持った社員をアサインし中長期に渡ってコンテンツマーケティングに携わる人材を確保しましょう。コンテンツマーケティングの知識に関しては、実際にコンテンツマーケティングを始めてから理解できることも多々あります。継続的に学習することをおすすめします。

株式会社フルスピードのSEO関連サービスのご紹介

-

Webサイト

コンサルティングSEO、コンテンツSEO、UIUXの三軸でアプローチし、流入数・コンバージョンをアップさせます。 -

SEOコンサルティングサイト課題や問題の本質をつかみ、先を見据えた戦略策定と課題解決に繋がるSEOコンサルティング -

法人向けSEO研修企業のマーケティング担当者が第一線のプロからSEOを学べるリスキリングサービスです。

株式会社フルスピードは世界で60万人が導入する最高水準のSEO分析ツールAhrefsのオフィシャルパートナーでもあり、これまで培ってきたSEOノウハウとAhrefsのサイト分析力を活かしたSEOコンサルティングサービスをご提供することが可能です。SEOコンサルティングサービスの詳細に関しましては上記バナーをクリックしてご確認くださいませ。お気軽にご相談ください。

-

なぜNAVERまとめはサービス終了したのか!?SEO視点で調べてみた

- Ahrefs

-

GA4とサーチコンソールの連携方法!メリット・確認方法・連携できない時の対処法まとめ

- Google Search Console

- Googleアナリティクス

-

サーチコンソールの権限付与の方法を画像解説┃2025年最新

- Google Search Console

-

CLSとは? 低下要因と改善方法をわかりやすく解説

- Google検索アルゴリズム

- SEO内部対策

- SEO基礎

-

Googleサーチコンソールとは?設定~活用までの基礎を解説【2025年最新版】

- Google Search Console

- SEO 分析

-

ChatGPTがUTMパラメータを詳細URLに追加するアップデート実施!GA4でChatGPTからの流入数を確認する方法も解説!

- 最新ニュース

-

Google検索結果を音声データで聞く機能(Audio Overviews)がSearch Labsに登場!

- 最新ニュース

-

「インデックスされているのに検索結果に表示されない理由」をGoogle関係者が回答!

- Google検索結果

- 最新ニュース

-

404ページをトップページに301リダイレクトするのは検索ランキングにもUXにも悪影響

- Google検索結果

- 最新ニュース

-

「レビュー用QRコード」がGoogleビジネスプロフィールだけで作成可能に!作り方まとめ!(外部サイトを利用せず作る)

- 最新ニュース