Webマーケティングを極めるなら覚えたい!調査に使える「検索演算子」まとめ

インデックスとは┃Google検索エンジンにコンテンツが認識される仕組み

- 用語解説

公開日:2016年06月08日

最終更新日:2025年01月21日

当記事ではSEOに関わる「インデックス」について分かりやすく解説しています。

結論を先出ししますが、あなたが作ったコンテンツ(例えば、記事)はGoogleにインデックスされることで”初めてGoogle検索結果に表示させる”ことができます。Webサイト運営においてコンテンツがインデックスされることは非常に重要ですので、当記事にて「インデックスについての基本知識」を学習してみましょう。

↓【無料DL】「SEO内部対策チェックシート」を無料ダウンロードする

目次

検索エンジンの処理における「インデックス」とは

検索エンジンの処理における「インデックス」という言葉は、検索エンジンのデータベースにWebページのデータが格納されることを意味します。記事冒頭でお話しした通り、あなたがWeb上に公開したコンテンツは「インデックス」されて初めて”検索結果にコンテンツを表示”させることができるようになっています。

「インデックス」はプログラムやデータベースなどで使われる用語です。プログラムにおける「インデックス」という言葉は「配列の要素を指定するための通し番号」のことを指し、データベースにおいては「データベース内に格納されたデータを素早く検索して取り出すための索引データ」のことを指します(そもそも一般的に「インデックス」という言葉は「索引」「見出し」という意味があります)。

例えば、Google検索結果にあなたのコンテンツを表示させたい場合、Google検索エンジンのデータベースにコンテンツが格納される必要があります。ではどうやってGoogleにインデックスさせるのでしょう?次に「検索エンジンのインデックスの仕組み」についてご紹介します。

検索エンジンのインデックスの仕組み

検索エンジンがWebページをインデックスするためには、まずWebページの情報を収集する必要があるはずです。誰かがあなたが新しく公開したWebページの情報を収集しなければいけないのですが、ここで活躍するのが「クローラ」と呼ばれるWebページの情報を収集するためのプログラムです。

「クローラ」を動かすためにあなたがすべきことは何もありませんのでご安心ください(※とはいえ、あなたが”積極的に”クローラにWebページを「インデックス」するよう催促する方法は存在します。絶対に行わなければいけないアクションはないということをここでご理解ください)。

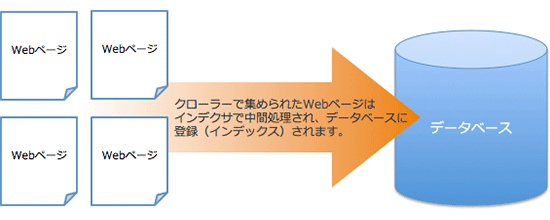

「クローラ」はWebサイト上を巡回しており、Web上に存在するWebページを順次確認し、「インデックス」作業を自動的に行ってくれます。クローラーが収集したWebページのデータは、Webページをインデックス化するためのプログラム「インデクサ」に渡されて処理され、データベースに登録されます。

収集したばかりのWebページのデータは、ページの内容を解析する際に不要なデータが含まれていたり、データの形式が揃っていなかったりしますので、インデクサによってその後の処理をしやすい形に変換されます。インデクサによってWebページは、ページ内のテキスト解析やリンクの解析などを行われ、各項目が指標化されます。

このような中間処理を行うことで、ランキング付けをする際に処理しやすい形式に変換できるだけでなく、検索エンジンのデータベースに格納されるデータ量も節約をすることができるので、インデックス化(インデクシングとも呼ぶ)は検索エンジンにとって非常に重要な工程だと言うことができます。

インデックスされることの意味

前述した通り、「あなたが公開したWebページ」が検索結果に表示されるためには、まず検索エンジンがそのWebページのデータを収集しデータベースに登録する必要があります。「インデックスされていないWebページ」は検索エンジンから見ると公開されていないWebページと同じ扱いを受けることとなるため、仮にそのWebページにどれほど素晴らしいコンテンツが書かれていても、どんな施策を行ったとしても、Webページがインデックスされていなければ、検索結果に表示されることはないということになります。

公開したWebページは、できるだけ早く検索エンジンにインデックスしてもらうことが”なるべく情報鮮度を落とさずWeb上に公開するという意味で重要”なのですが、例えば構造の複雑な大規模サイトや、階層が深くなってしまっているWebサイトでは、クローラが巡回し、該当Webページをクローリングする難易度が高くなり、なかなかインデックスされないということが起こりえます。

では、そういった「公開したWebページがなかなかクローラに見つけてもらえずインデックスされない状況」が起きてしまっている場合、どのように対処したらいいのでしょうか。

検索エンジンに公開したWebページを素早くインデックスしてもらう対策方法

現在の検索エンジンは非常に優秀なクローラーを持っていますので、公開したWebページの多くは、何もしなくてもインデックスされます。しかし、ドメインを取得したばかりの新しいWebサイトや、複雑なページ構成を持っている大規模サイトの場合には、なかなかインデックスされないこともあります。

そのような場合は以下3つの操作でWebページがインデックスされるようにアクションしてみて下さい。Googleなどの主要な検索エンジンでは、公開したWebページを素早くインデックスされやすくするためのツールなどを提供していますので、積極的に活用してみると良いです。

Googleサーチコンソールでインデックスをリクエストする方法

Googleサーチコンソールを利用すればGoogleにインデックスのリクエストを要求することができます。この方法が一番的確で無駄が少ないインデックスリクエスト手法です。Googleサーチコンソールを利用するためには、まずあなたのWebサイトとGoogleサーチコンソールを紐づける必要がありますが、その紐づけ作業が完了してしまえば簡単にサーチコンソールでインデックスリクエストを行うことが可能です。上記の解説URLからGoogleサーチコンソールをどのように操作してインデックスをリクエストすれば良いのかまとめていますのでチェックしてみましょう。

Googleサーチコンソールのサイトマップ送信でWebサイトの構造と存在を知らせる

2つ目の作業もGoogleサーチコンソールを利用したやり方です。1つ目のインデックスリクエストの方法は「Googleに直接的に公開したWebページのURLを知らせることでクローラの巡回優先度を高める」やり方でしたが、今回のサイトマップをGoogleに送信するやり方は、「Googleにあなたが運営しているWebサイトの構造を知らせる」やり方です。

あなたのWebサイトの情報が詰まったサイトマップを送信することで、Webサイトの輪郭がGoogleに伝わりやすくなり、結果的にスムーズなインデックス完了を促すことになります。インデックスを促せるだけでなく、Webサイトを運営しているとサイトマップを送信したほうが良いタイミングが定期的に訪れますので、こちらも操作手順を覚えておくと良いでしょう。

「site:」を利用してGoogle検索画面で簡易的にインデックス状況を確認する方法

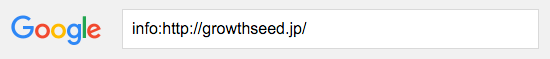

Googleサーチコンソールを利用しなくても、Google検索結果でインデックスされているかを簡易的に確認する方法も存在します。それが「site:」もしくは「info:」を使ってWebページがインデックスされているか調べるやり方です。

実際にどうやるかと言いますと、以下のようなコマンドを検索ボックスに入力して検索するだけです。

info::そのページがインデックスされているか調べる

info:(調べたいWebページのURL)

site::指定したURLの配下にあるすべてのWebページインデックスを調べる

site:(調べたいWebページのURL)

「site:」コマンドは、指定したURL以下のページのインデックスの有無を調べることができる便利なコマンドですが、時々、本当はインデックスされているWebページが、結果ページに表示されないと言ったことがありますので、正確な情報を知りたい時は「info:」コマンドを利用しましょう。

noindexタグが設置されているとクローラが巡回してきてもインデックスされないので注意

<meta name=”robots” content=”noindex” />

このnoindexタグが埋め込まれたWebページは、検索結果に表示されません。これはrobots.txtという「検索エンジンのクローラーを制御するためのテキストファイル」を利用することで利用できます。

noindexという名前で「インデックスされない」と解釈されることが多いのですが、たとえnoindexタグがページに設置されていたとしてもクローラーはページを閲覧してインデックスに格納します。

ただ、検索結果には表示されないので、外から見るとインデックスされていないように見えるのです。

検索エンジンの内部処理がどのようなものであろうと、このタグを設置しているページは検索結果から消えてしまいますので、重要なページに誤ってタグを設置しないよう注意しましょう。

株式会社フルスピードのSEO関連サービスのご紹介

-

Webサイト

コンサルティングSEO、コンテンツSEO、UIUXの三軸でアプローチし、流入数・コンバージョンをアップさせます。 -

SEOコンサルティングサイト課題や問題の本質をつかみ、先を見据えた戦略策定と課題解決に繋がるSEOコンサルティング -

法人向けSEO研修企業のマーケティング担当者が第一線のプロからSEOを学べるリスキリングサービスです。

株式会社フルスピードは世界で60万人が導入する最高水準のSEO分析ツールAhrefsのオフィシャルパートナーでもあり、これまで培ってきたSEOノウハウとAhrefsのサイト分析力を活かしたSEOコンサルティングサービスをご提供することが可能です。SEOコンサルティングサービスの詳細に関しましては上記バナーをクリックしてご確認くださいませ。お気軽にご相談ください。

-

なぜNAVERまとめはサービス終了したのか!?SEO視点で調べてみた

- Ahrefs

-

GA4とサーチコンソールの連携方法!メリット・確認方法・連携できない時の対処法まとめ

- Google Search Console

- Googleアナリティクス

-

サーチコンソールの権限付与の方法を画像解説┃2025年最新

- Google Search Console

-

CLSとは? 低下要因と改善方法をわかりやすく解説

- Google検索アルゴリズム

- SEO内部対策

- SEO基礎

-

Googleサーチコンソールとは?設定~活用までの基礎を解説【2025年最新版】

- Google Search Console

- SEO 分析

-

ChatGPTがUTMパラメータを詳細URLに追加するアップデート実施!GA4でChatGPTからの流入数を確認する方法も解説!

- 最新ニュース

-

Google検索結果を音声データで聞く機能(Audio Overviews)がSearch Labsに登場!

- 最新ニュース

-

「インデックスされているのに検索結果に表示されない理由」をGoogle関係者が回答!

- Google検索結果

- 最新ニュース

-

404ページをトップページに301リダイレクトするのは検索ランキングにもUXにも悪影響

- Google検索結果

- 最新ニュース

-

「レビュー用QRコード」がGoogleビジネスプロフィールだけで作成可能に!作り方まとめ!(外部サイトを利用せず作る)

- 最新ニュース