YouTube広告とは?初心者が知っておくべき基本を完全解説

流行語と人気動画の関係を調べてみた!?流行り言葉の条件を探る。

- 独自調査

公開日:2016年01月13日

最終更新日:2021年02月12日

毎年、その年に流行った流行語が発表されますが、今年も「ユーキャン新語・流行語大賞」や「Google検索による流行語ランキング」など、いくつかの分野で発表されました。

◎ユーキャン新語・流行語大賞

http://singo.jiyu.co.jp/

◎Google検索による流行語ランキング

https://plus.google.com/+GoogleJapan/posts/XrQKYGVBLbV

流行語はソーシャルリスニングなどの手法でも予想されており、その一年、何が流行ったのか、これから何が流行るのかを占う記事も見ることができます。そこで、サチラボでは昨年の流行りをもとに「流行語もしくは流行り言葉とYouTubeには関係があるか」を調べ、2016年の流行語を読み取るコツを探ることにしました。

目次

- 1 なぜ、動画を調べるのか

- 2 指標について

- 3 Google検索による流行語ランキング 再生数ランキング

- 4 ユーキャン新語・流行語大賞 再生数ランキング

- 5 Google検索による流行語ランキング:関連動画数ランキング

- 6 ユーキャン新語・流行語大賞:関連動画数ランキング

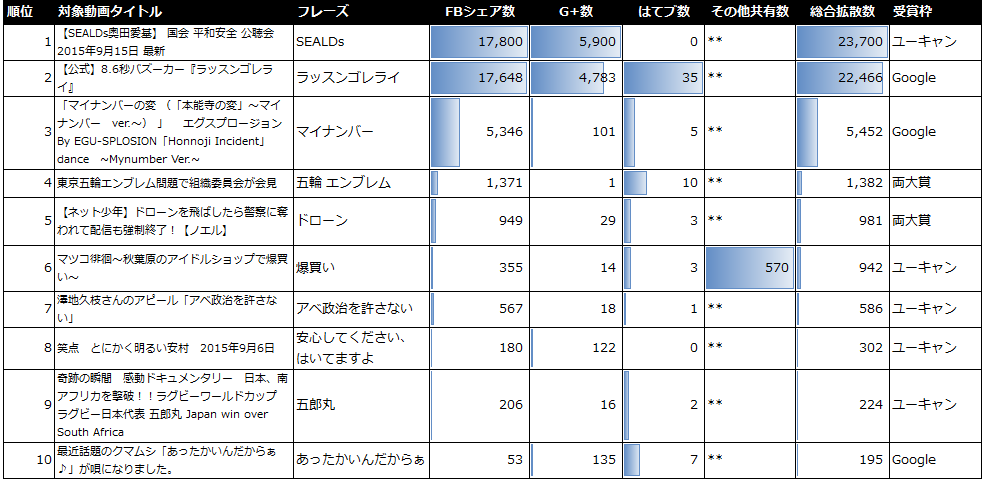

- 7 (参考) Google検索による流行語ランキング:最多再生動画の拡散数ランキング

- 8 両大賞総合:最多再生動画Top10

- 9 両大賞総合:関連動画件数Top10

- 10 両大賞総合:最多再生動画の拡散数Top10

- 11 参考:Googleトレンドでの比較(Google検索による流行語、ユーキャン流行語)

- 12 ■Googleトレンドでの計算方法

- 13 Google検索による流行語ランキング:Googleトレンドピーク一覧

- 14 ユーキャン新語・流行語大賞:Googleトレンドピーク一覧

- 15 流行語のGoogleトレンド ピーク登場数比較

- 16 まとめ:Webから流行語を予測する4つの仮説

なぜ、動画を調べるのか

流行り言葉はドラマやお笑い、CM、事件など「映像」を通して発生するものが多くみられます(倍返し、今でしょ、など)。そのため「動画プラットフォームが流行を後押ししているのではないか」と仮説を立て、プラットフォームの代表にYouTubeを選び、Googleの検索流行語Top10とユーキャン流行語大賞の一覧とを比較し、その影響について考察しています。

指標について

流行語とそのフレーズを含む動画を分析するにあたり、次の指標を立てました。

■Google検索による流行語ランキング、ユーキャン新語・流行語大賞

- Googleトレンドによる、トレンド時期の出現回数

→1年でどれだけ注目を集めたか

■YouTube

- YouTube内検索で、流行語で検索した時の関連動画件数

- 該当動画の再生数

※キーワードでヒットした動画で、関連性があり、最も再生数の高い動画を選定 - 該当動画の拡散数

(Facebook/Google+/はてなブックマーク/その他SNS共有数の合算)

※Twitterは現在カウントAPIの廃止、Topsyの廃止により除外。

以上の指標を元に、順を追って2015年の流行語の状況を分析してみます。

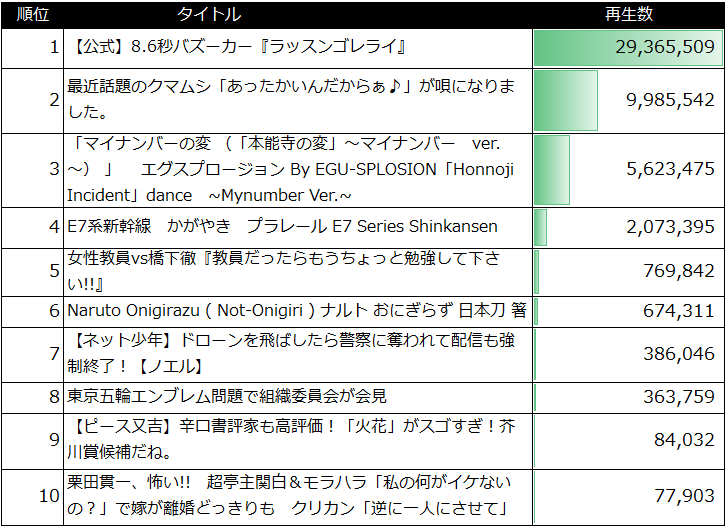

Google検索による流行語ランキング 再生数ランキング

所見

「ラッスンゴレライ」が圧倒的な再生数。「あったかいんだからぁ」「マイナンバー」も続き、ダンス、音楽動画の伸びやすさを実感する結果となりました。

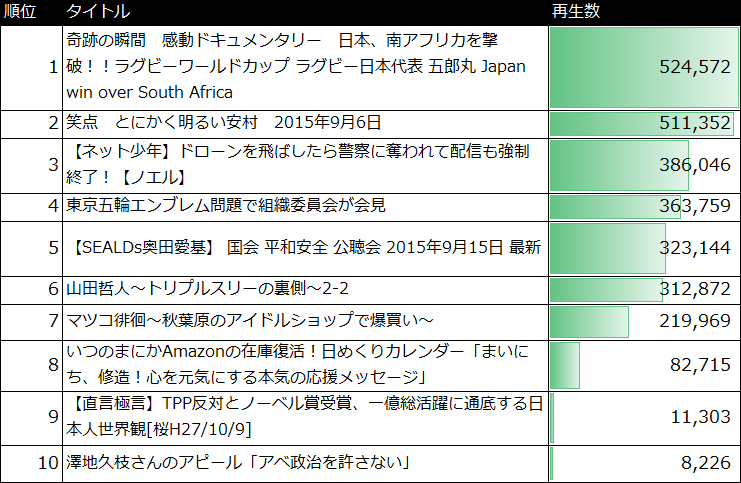

ユーキャン新語・流行語大賞 再生数ランキング

所見

「五郎丸ブーム」のきっかけとなった動画と「安心してください、はいてますよ」が接戦。

次いで「東京五輪エンブレム問題」の該当動画が再生数3位に。

「SEALDs」「トリプルスリー」も続き、「爆買い」も含め、1つの動画で20万回以上されているフレーズは、検索、日常会話での織り込みを含め、流行り言葉になるポテンシャルを秘めていると考えられます。

「一億総活躍」「アベ政治を許さない」については、1万回弱の再生数で多くの人に見られたとは言えない状況でした。

再生数で両流行語群を比較すると、もっとも再生数の多い「ラッスンゴレライ」、次いで「あったかいんだからあ」「マイナンバー」「北陸新幹線」は該当動画の再生数も200万回以上あり、流行語との相関性があるといえます。

次に、どれだけ関連動画が作られたかを比較してみましょう。

流行の要素として「やってみた」「買ってみた」「カバー、パロディ」の動画が多くなると想定していましたが、今回の結果は下記となりました。

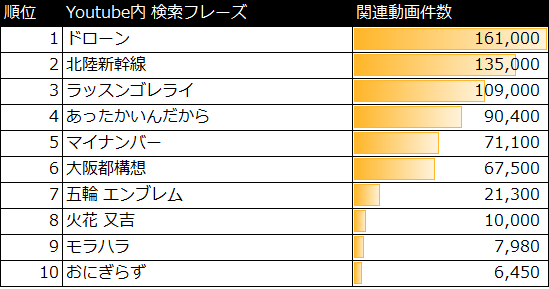

Google検索による流行語ランキング:関連動画数ランキング

所見

「ドローン」は英語の「Drone」としても自動的に認識されるため、最も多い結果となりました。

「(ドローンを)買ってみた、説明/紹介する」動画が中心です。

「北陸新幹線」は実際の走行動画をはじめ、おもちゃなどの関連グッズ紹介動画のアップも多く見られました。

「ラッスンゴレライ」「あったかいんだから」については、公式PV、TV番組のキャプチャ、パロディ動画が多数見られました。さらに音楽ゲーム内のプレイ動画もアップされるなど、さまざまな関連動画が存在します。

「マイナンバー」「大阪都構想」は政治に関する内容のため、仕組みを説明する動画が多くなると予想していましたが、実際には「マイナンバー→セミナーや概要説明動画」「大阪都構想→提唱者のTV出演キャプチャ」と、ハッキリとした違いが見られました。

意外な結果としては「お料理動画」として派生することが期待された「おにぎらず」は、最も関連動画数が少ない結果となりました。

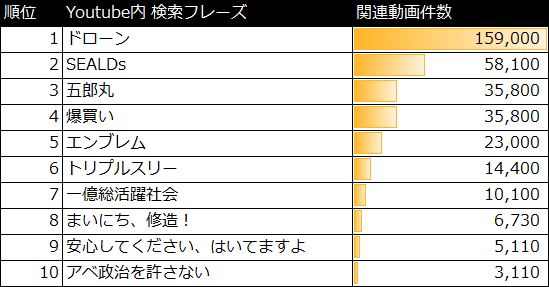

ユーキャン新語・流行語大賞:関連動画数ランキング

所見

「ドローン」はGoogle検索による流行語と同じであるため、省略しています。

「SEALDs」の関連動画では、代表の国会答弁、デモ、批評動画など多岐にわたる関連動画が見られました。

全体の傾向として検索流行語と比べ、どのフレーズも関連検索では「一般ユーザーのオリジナル動画」が少なく、テレビ番組などをキャプチャしたもの、提唱者自身がYouTubeにアップしているものが多い傾向にありました。

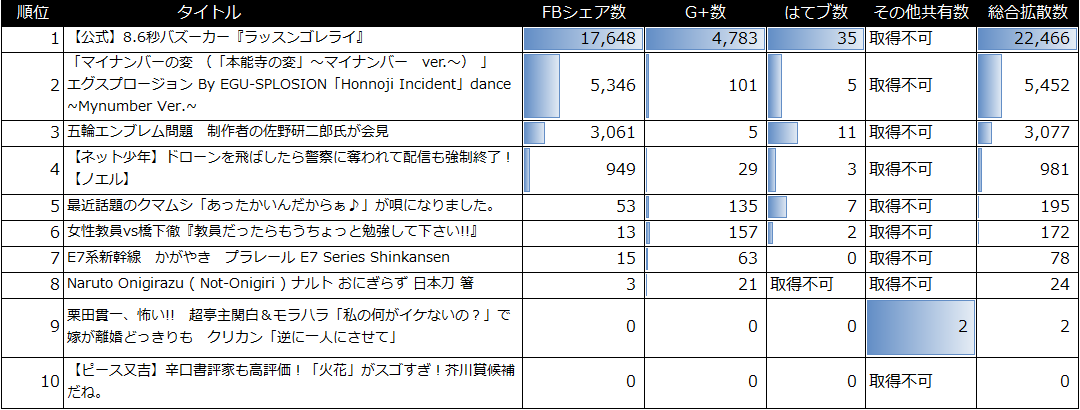

(参考) Google検索による流行語ランキング:最多再生動画の拡散数ランキング

所見

スコアを見ると、1位の「ラッスンゴレライ」の拡散数が圧倒的です。次いで「マイナンバー」も、ダンス動画が5,000回以上拡散され、両フレーズとも「2015年を表す流行語」として納得のいく拡散数となっています。再生数では流行していると言い難かった「エンブレム」ですが、拡散数では3位となっています。意外な結果としては「あったかいんだから」の公式動画は拡散数が伸びていません。

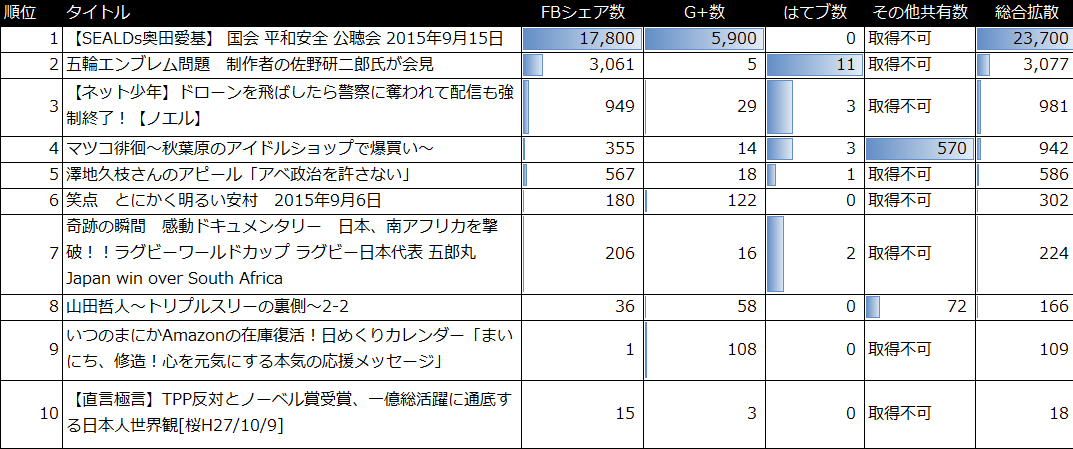

(参考) ユーキャン新語・流行語大賞:最多再生動画の拡散数ランキング

所見

「ユーキャン新語・流行語大賞」の流行語では「SEALDs」の動画拡散数が他のフレーズを圧倒しています。「Google検索による流行語ランキング」の流行語との違いはFacebookやGoogle+での拡散が該当動画に対して行われていることが特徴的です。

今回の取得方法では「Twitterの拡散数」と「その他共有数」を取得できなかったため参考値となりますが、動画が拡散すればするほど注目も集まり、流行語となる可能性も高まると見られます。

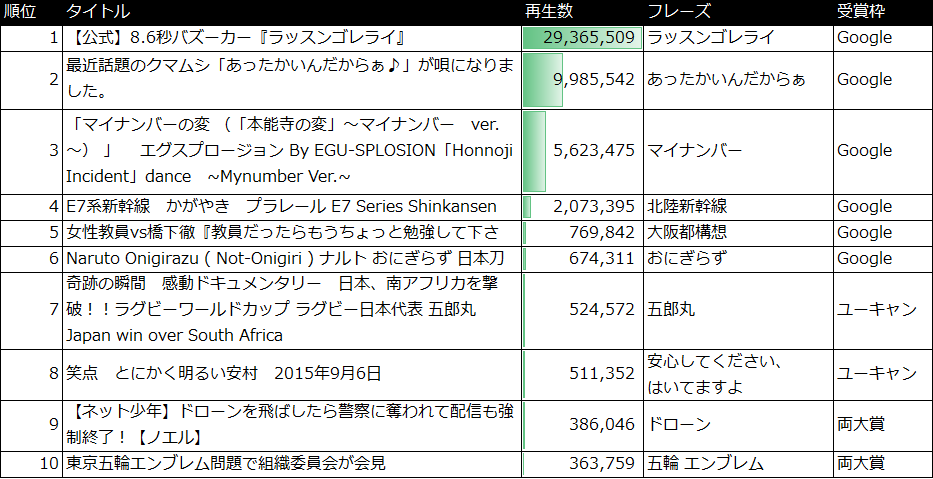

両大賞総合:最多再生動画Top10

所見

「ラッスンゴレライ」が他を圧倒する再生回数となりました。

受賞枠で見ると1~6位は「Google検索による流行語ランキング」の流行語が占めています。

「ユーキャン新語・流行語大賞」の流行語は7位~10位内に入り、どちらも再生数で見た場合2015年を象徴するフレーズが選出されたと見られます。

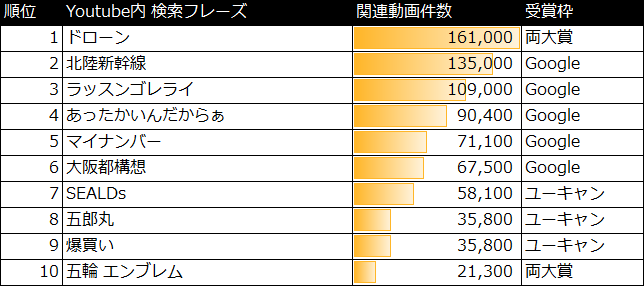

両大賞総合:関連動画件数Top10

所見

英語の動画も含む「ドローン」が1位ですが、「北陸新幹線」「ラッスンゴレライ」と日本国内で盛り上がったフレーズも、関連動画件数は10万件を超えています。

両大賞総合:最多再生動画の拡散数Top10

所見

「SEALDs」「ラッスンゴレライ」が圧倒的に拡散されています。これらのフレーズはFacebook、Google+での拡散が非常に多く、その他のSNSでの拡散も含めた場合、より多くの人に知られた動画であると見られます。

「マイナンバー」「五輪 エンブレム」も広く拡散されており、SNSの共有によってこれらのフレーズを知った方も少なくないと考えます。

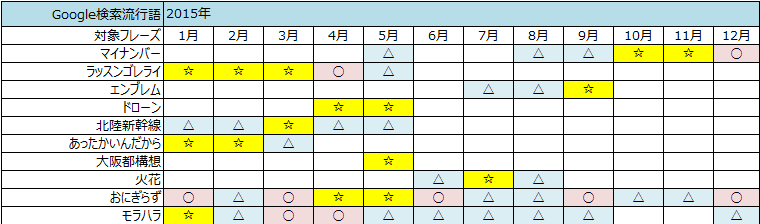

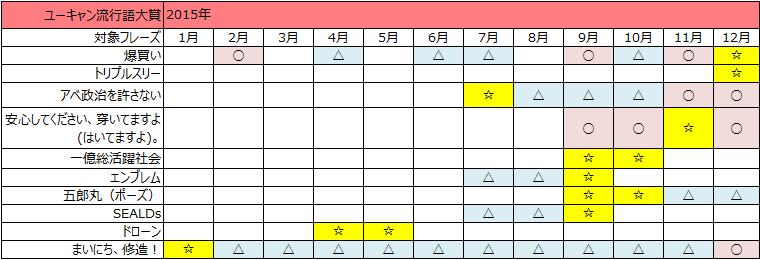

参考:Googleトレンドでの比較(Google検索による流行語、ユーキャン流行語)

2015年の「ユーキャン新語・流行語大賞」では、選定されたフレーズについては「初めて聞いた」という意見をネット上で多くみかけました。一方で「Google検索による流行語ランキング」に関しては「納得」という意見が多かった印象があります。

しかし、その印象は本当なのでしょうか。

Googleトレンド(https://www.google.co.jp/trends/)にて両者のフレーズを比較し、1年間でどのようなピークを作りだしたか比較してみましょう。

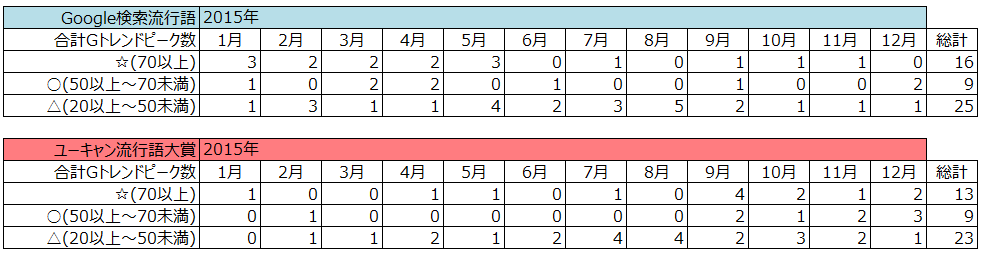

■Googleトレンドでの計算方法

期間は2015年のみ。

流行語を1語入れ、月間の最大スコアをもとにトレンドピークを指定。

大トレンド:☆(スコア71-100)

中トレンド:○(51-70)

小トレンド:△(20-50)

※毎週スコアが計測されるフレーズは、20未満のスコアが2週以上続く月は空欄とする。

Google検索による流行語ランキング:Googleトレンドピーク一覧

ユーキャン新語・流行語大賞:Googleトレンドピーク一覧

一覧同士を比較すると「Googleの検索による流行語ランキング」のフレーズは2015年初め~6月まで、「ユーキャン流行語大賞」のフレーズは7月以降にピークを形成する傾向にあり、対照的な結果となりました。ただし、11月後半~12月前半は流行語の候補発表~最終発表の時期となるため、流行語に選ばれたことがきっかけでトレンドを形成した、と推測することも可能です。

流行語のGoogleトレンド ピーク登場数比較

「Google検索による流行語ランキング」は、トレンドベースで見てもスコアが全体的に高く、年間を通じてどのフレーズが注目を集めていたか、如実に表れています。

一方、「ユーキャン新語・流行語大賞」は定量的な評価だけでなく「世相を表すと感じた」という定性評価も含んでの選定ですが、Googleトレンドのスコアを見ても、一定期間高い時期が存在するフレーズばかりです。ただし、一部のフレーズは大賞発表月の12月にピークとなっていることもり、「流行語大賞に出て、初めて調べた(または書いた)」ユーザーも多いのではないでしょうか。

個人的な感想では、「ユーキャン新語・流行語大賞」、「Google検索による流行語ランキング」ともに、「マイナンバー」「ドローン」「エンブレム」はいずれもインパクトがあり、選ばれたことに納得感があります。

まとめ:Webから流行語を予測する4つの仮説

「今年流行すると思われるフレーズ」は、次の要素を組み合わせて調べてみると予想しやすいのではないでしょうか。

仮説① それがどんな意味か知るために「検索」する人が増える

調査指標→Googleトレンド、1年間での検索ボリュームを調査する

仮説② 流行語を「使う」人が増える

調査指標→SNSなどでの投稿を、ソーシャルリスニングを用いて投稿量や使われ方を調査する。

仮説③ 流行語のきっかけを「見る」人が増える

調査指標→再生数を伸ばした動画を調査し、拡散量や経緯、再生数を調査する。

仮説④ 流行を「真似る」人が増える

調査指標→関連動画の件数と、どのような関連性を作り上げているか調査する。

以上の要素を満たす事象が流行り言葉を生み出し、「今年の流行語」として選ばれる可能性が高いと考えます。

※この記事は、フルスピードが運営する[探す]を楽しむメディア「サチラボ」にて公開した記事を加筆修正したものです。

-

【2025年最新】SNSの利用者数とユーザー属性や特徴まとめ

- SNSマーケティング

-

【図解】Facebook広告の出し方を分かりやすく解説(2025年最新)

- SNS広告

-

Facebookページの作成方法と運用方法のコツを解説!(企業向け)

- SNSマーケティング

- SNS運用

-

X(Twitter)のスレッドとは何か?リプライとの違いやスレッド投稿のやり方を紹介!

- SNS運用

- 最新ニュース

-

SNS投稿に最適な画像サイズ一覧まとめ【X(Twitter)・Facebook・Instagram・LINE】

- LINE

- SNSマーケティング

- SNS運用

-

Instagramのブレンドとは?使い方・メリットまとめ

- 最新ニュース

-

LINEは採用活動に利用できるか?メリット・始め方まとめ!

- LINE

-

TikTok採用とは?成功事例・メリット・デメリット・やり方・注意点まとめ

- TikTok

-

Instagram採用とは?成功事例・やり方・メリット・注意点まとめ!

-

LINE AIトークサジェストで返信しよう!使い方・おすすめ利用タイミング・関連AI機能まとめ!

- LINE

- 最新ニュース