【防げる炎上の傾向と予防策・前編】~タイプ別SNSの最新炎上事例!~

【防げる炎上の傾向と予防策・後編】~SNS炎上を未然に対策しよう~

- SNSマーケティング

- SNS運用

- 炎上対策

公開日:2021年10月25日

最終更新日:2025年04月17日

企業のSNS担当者が最も恐れる「炎上」。「防げる炎上の傾向と予防策」と題し、最新の炎上事例と予防・対策法について全2回に分けご紹介しています。前編は、最新の炎上事例にフォーカスし紹介しましたが、後編では炎上のタイプ別に、具体的な予防策を紹介いたします。

前編はこちら▼

タイプ別SNSの最新炎上事例!~防げる炎上の傾向と予防策・前編~

目次

炎上が発生する要因は大きく3タイプ

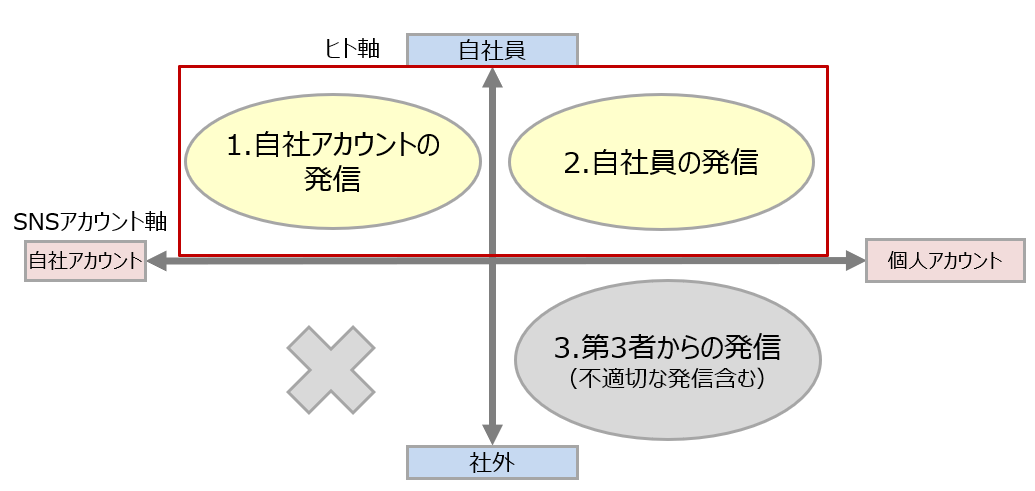

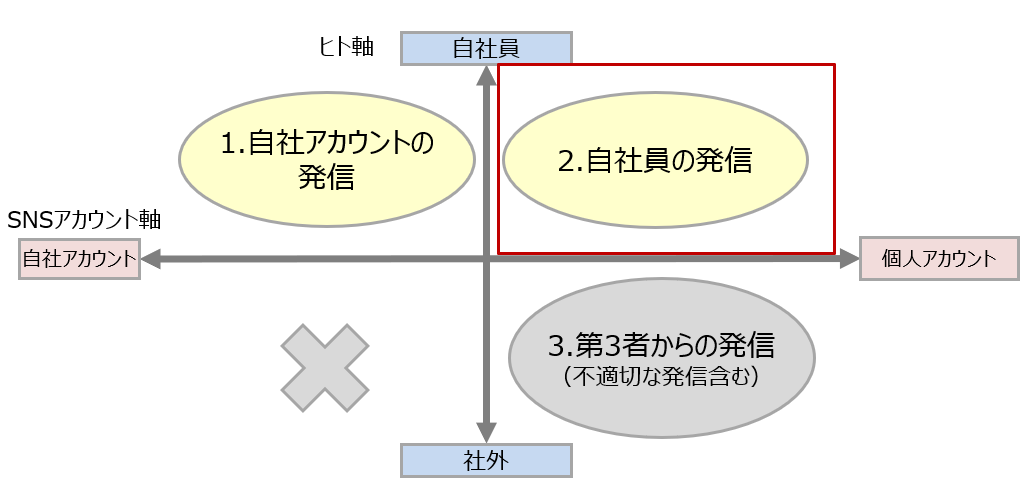

前編では、炎上発生の要因をヒト軸(縦軸)とSNSアカウント軸(横軸)に四象限で分類しましたが、今回もこの分類を軸に進めていきます。まずは、炎上発生の要因をおさらいしましょう。

- 自社アカウントの発信(自社員×自社アカウント)

自社が開設・運用をおこなっているSNSアカウントの発信がきっかけでの炎上。 - 社員の個人アカウントの発信(自社員×個人アカウント)

自社員や内部の関係者(アルバイトを含む)の個人SNSアカウントの発信がきっかけでの炎上。 - 第3者からの発信(社外×個人アカウント)

自社外の第3者による個人アカウントでの発信がきっかけでの炎上。

上記の3つのタイプのうち、上記の3つのタイプのうち、「3. 第3者からの発信(社外×個人アカウント)」の炎上は、火種自体を防ぐことが難しいため、今回は1,2のタイプの炎上にフォーカスしてご紹介していきます。ただ、誤解なきよう補足しておくと、「3. 第3者からの発信(社外×個人アカウント)」きっかけでの炎上についても企業として何もできない、すべきではないということではなく、火種発生後の迅速な発見およびその後に取るべき対応はあります。

自社アカウントの発信がきっかけでの炎上への予防策

このタイプの炎上の予防策は大きく以下の3種類があります。

ソーシャルメディアポリシー・ガイドライン(社外向け)の作成と担当者間での共有

自社アカウントによる不適切な内容を投稿しないための予防策となります。自社の公式アカウントをどのような方針で運営をするのか、どのような内容を遵守するのか、自社アカウントで提供すべきではないコンテンツ(ユーザーからのコメントを含む)を明確にする、こういった指針を予めポリシー・ガイドラインとして定め、そのうえで従い遵守し運用を行うことが重要です。

例えば下記のようなコンテンツを発信しないと定めることです。

- 誹謗中傷や第三者の権利を侵害する情報

- 個人情報を含む情報

- 違法な情報や著しく倫理・道徳に反する情報

- 他社の権利(著作権や肖像権)を侵害する情報

実際に予防につなげるためには、定めるだけではなく、担当者全員できちんと共有し理解することが重要です。そのためには、定期的に担当者間で研修や勉強会を行うことも必要です。

このポリシー・ガイドラインは自社サイトで社外の方にも公開をすることでソーシャルメディア運営に関する信頼にもつながります。また、自社アカウントの発信だけでなく、ユーザーからもらうコメントやリプライにおいて、上記に該当するような不適切な投稿を禁止事項とし投稿があった場合は削除を行う旨を明記し公開をすることで、実際にそのようなユーザー投稿があった場合に自社の判断で削除をすることができます。つまりは、不適切なユーザー発信に対し、前もって先手を打つことができるわけです。

参考までに、ソーシャルメディアポリシーをサイト上で公開している事例をご紹介します。

公式アカウント ガイドライン|サントリー

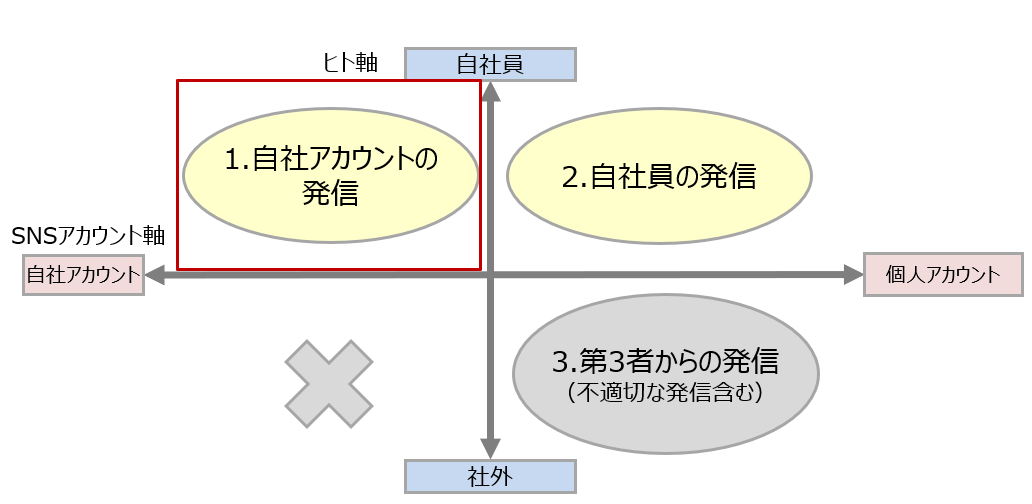

社内体制やルールの強化

こちらは主に、誤爆やオペレーションミスの予防を目的とした対策となります。

体制の強化については、実際の運用担当者とは別にサポート担当者を作るなど、体制を整備することで、投稿内容やオペレーション時のダブルチェック体制を強化することができます。

また、チェックシートを用意し確認項目を明確にすることも効果的です。チェックシートは、各SNS(Facebook、TwitterやInstagram)毎に仕様や特性が異なるため、チェックすべき点も変わってくるため、各SNS別に用意するとよいでしょう。

また、社内のSNSの知見や炎上事例に詳しい人がいればアドバイザーとして入ってもらったり、いなければSNSマーケティングに特化した外部の専門会社とともにSNS運用を行ったりすることも、炎上予防の観点から有効です。

環境(操作端末・テスト環境)の整備

こちらも、誤爆やオペレーションミスの予防策となります

業務用端末とプライベート端末は分ける

業務用とプライベート用で端末を分ける、そもそもプライベート用端末には自社アカウントのログイン設定をしないなどの徹底だけで、自社アカウントと運用アカウントの切り替えミスによる事故はかなりの確率で防げるでしょう。

テスト環境は分かりやすく

準備中段階のコンテンツをテスト投稿しようとする時、テスト環境だと思ったら実は本番環境だった・・・SNS担当者なら、そんなヒヤリハットを経験したことがあるのではないでしょうか?その予防として効果的なのが、テスト環境を一目で分かるようにすることです。たとえば、カバー写真やプロフィール写真に大きく「テスト」と明記するなどです。

テスト環境は本番環境と同様のデザインで作成してしまいがちですが、SNS運用におけるテスト環境の目的は「投稿の公開前の事前確認」です。誤投稿防止の観点から、事故が起こる前にデザインを変更しておきましょう。

いずれも、細かいことと感じるかもしれませんが、SNS運用を行うのが人間である以上、ヒューマンエラーを防ぐにはこうした細かい配慮が非常に重要です。

社員の個人アカウントの発信がきっかけでの炎上への予防策

続いては、自社員やアルバイト従業員など、自社の関係者が自身の個人SNSアカウントで行った発信がきっかけによる炎上への予防策です。

こちらは自社員のSNS活用ならびに炎上に関するリテラシーを高めることにつきるでしょう。その具体策が下記です。

ポリシー・ガイドライン(社内向け)の策定

前述した「ソーシャルメディアポリシー・ガイドライン(社外向け)」の社内向け版を作成するのが効果的です。共有対象はSNS担当者だけではなく自社員全員が対象となります。

また、内容は自社アカウントの利用ではなく自社員の個人アカウントの発信を対象としています。言い換えれば自社員が個々人のアカウントを使うにあたってのルールブックに近いものといえるでしょう。

具体的に掲載すべき内容例は下記となります。

<個人のSNSアカウント利用に関する禁止事項>

- 他の利用者や第三者の誹謗中傷、名誉棄損、信頼失墜、プライバシーを既存する内容

- 他の利用者や第三者の権利を侵害する内容

- 違法な情報や著しく倫理・道徳に反する情報

- 業務で知り得た情報の公開

上記の禁止事項を見ていただくと、アルバイト従業員による悪ふざけ(いわゆるバイトテロ)、昨今のニュースを騒がせている特定の有名人やスポーツ選手に対する誹謗中傷に関する情報が、SNSでの情報発信としていかにふさわしくないものであるか、よくわかるでしょう。

また、自社員へのルール啓蒙の意味も込め、就業時間内のSNS利用に関する方針を掲載する場合もあります。

社内向けのポリシー・ガイドラインについても、自社サイトに公開をすることで自社のSNS活用の取り組みを対外的に示すことができ、観てくれた方の信頼感醸成にもつながります。

実際に社外に公開をしている社内向けのポリシー・ガイドラインの一例をご紹介します。

炎上予防は最終的には「ヒト」次第

今回ご紹介した、ヒューマンエラーを防ぐための工夫や仕組みづくりが重要要素の一つです。一方で、一読いただくとお分かりかと思いますが、使う自社のSNS担当者やの自社員(自社の内部の方)のSNS利用やSNSそのものに対する、リテラシー強化も重要です。そのためには、ポリシー・ガイドラインの作成や、最新の炎上事例を継続かつ定期的に共有し、関係者のリテラシーを高めることが重要です。

そして根本にあるのは、オフラインで言うべきでないことはSNSでも発信をして良いわけがない、ということです。言い換えるのであれば、SNSで発信したメッセージを届ける相手、情報を観るであろう人のことを考えられるか、そんな当たり前のことの理解にあるのではと考えます。

最後に、今、SNSに発信しようとしているその情報が、多くの人が行き来する繁華街のド真ん中に掲載されたとして・・・「自身や他の誰かが不快にならないか?」「傷つけることがないか?」「トラブルに巻き込まれないか?」そう考えることができれば、自身がきっかけによる炎上はほぼなくなる、そう強く考えています。

okamoto

-

-

Facebookページの作成方法と運用方法のコツを解説!(企業向け)

- SNSマーケティング

- SNS運用

-

タイプ別・BtoB企業のSNS活用事例5選~LTV向上に繋がる情報発信のポイントとは~

- SNSマーケティング

- SNS運用

-

リスティング広告の文字数一覧!効果的な広告文を作成しよう

- インターネット広告

- リスティング広告

- 検索キーワード

-

YouTubeの収益化のやり方10個まとめ!収益化条件・YPP参加の前提条件まで解説!

- Youtube

- 最新ニュース

-

OGPの設定方法を徹底解説!SNSでWebページを画像付きでシェアしよう!

- SNSマーケティング

- SNS運用

- オウンドメディア

-

【2025年最新】SNSの利用者数とユーザー属性や特徴まとめ

- SNSマーケティング

-

【図解】Facebook広告の出し方を分かりやすく解説(2025年最新)

- SNS広告

-

Facebookページの作成方法と運用方法のコツを解説!(企業向け)

- SNSマーケティング

- SNS運用

-

X(Twitter)のスレッドとは何か?リプライとの違いやスレッド投稿のやり方を紹介!

- SNS運用

- 最新ニュース

-

SNS投稿に最適な画像サイズ一覧まとめ【X(Twitter)・Facebook・Instagram・LINE】

- LINE

- SNSマーケティング

- SNS運用

-

Instagramのブレンドとは?使い方・メリットまとめ

- 最新ニュース

-

LINEは採用活動に利用できるか?メリット・始め方まとめ!

- LINE

-

TikTok採用とは?成功事例・メリット・デメリット・やり方・注意点まとめ

- TikTok

-

Instagram採用とは?成功事例・やり方・メリット・注意点まとめ!

-

LINE AIトークサジェストで返信しよう!使い方・おすすめ利用タイミング・関連AI機能まとめ!

- LINE

- 最新ニュース