定額制動画サービスを使っていても、50%以上が「定期的にレンタルを利用」~30代の男女に聞いた、定額制動画サービスとレンタルサービスの意識調査~

非常食の確保は85%以上。でも「避難場所の確認」は半数以下!?~都内の主婦が答えた「防災に関する意識調査」~

- 独自調査

公開日:2016年05月23日

最終更新日:2021年02月12日

2016年4月に発生した熊本の地震災害につきまして、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く、復興されることを心よりお祈り申し上げます。

2011年3月の東日本大震災以降、防災や避難体制への関心が高まり、合わせてインターネットの普及に伴って共有される情報や備えの知識も変化していると考えられます。

一方で、防災の知識や備蓄用品は、一度揃えて終わり、ではなく日々振り返りをすることで、将来の備えにつながると言えます。

目次

- 1 【調査概要】

- 2 【設問項目】

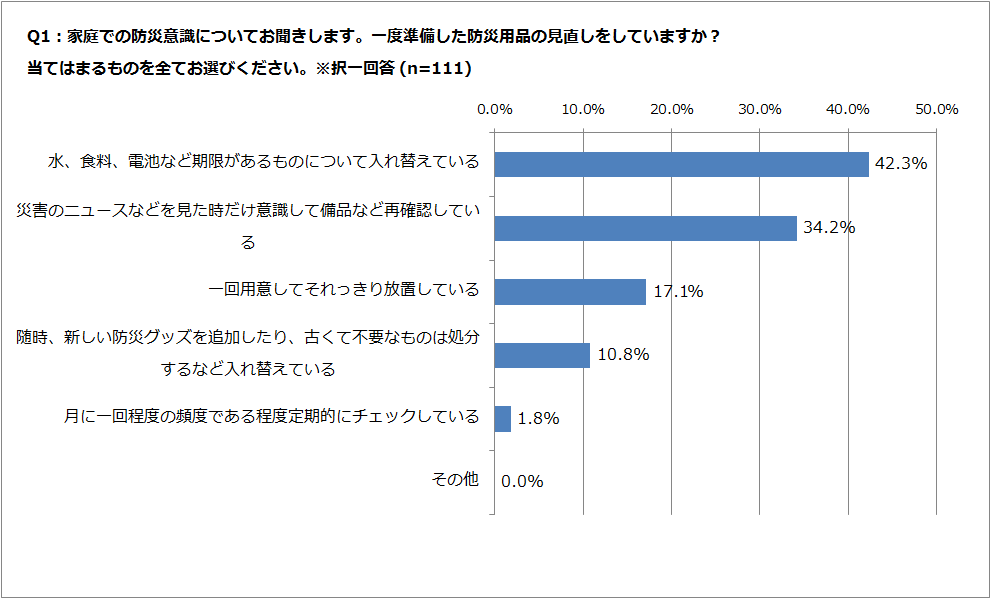

- 3 Q1:家庭での防災意識についてお聞きします。一度準備した防災用品の見直しをしていますか?当てはまるものを全てお選びください。※択一回答

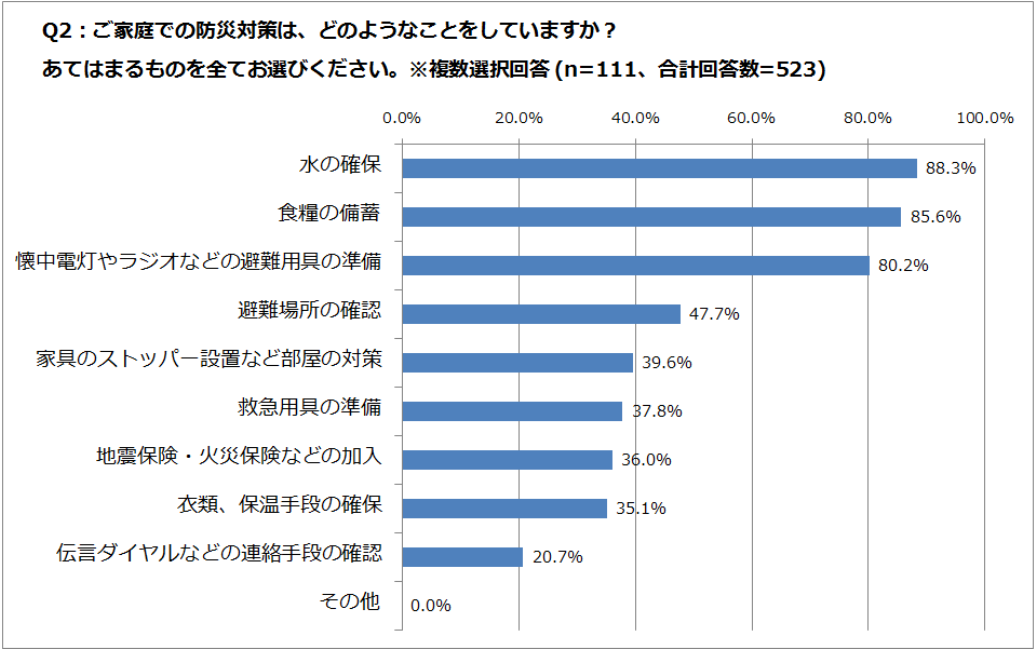

- 4 Q2:ご家庭での防災対策は、どのようなことをしていますか?あてはまるものを全てお選びください。※複数選択回答

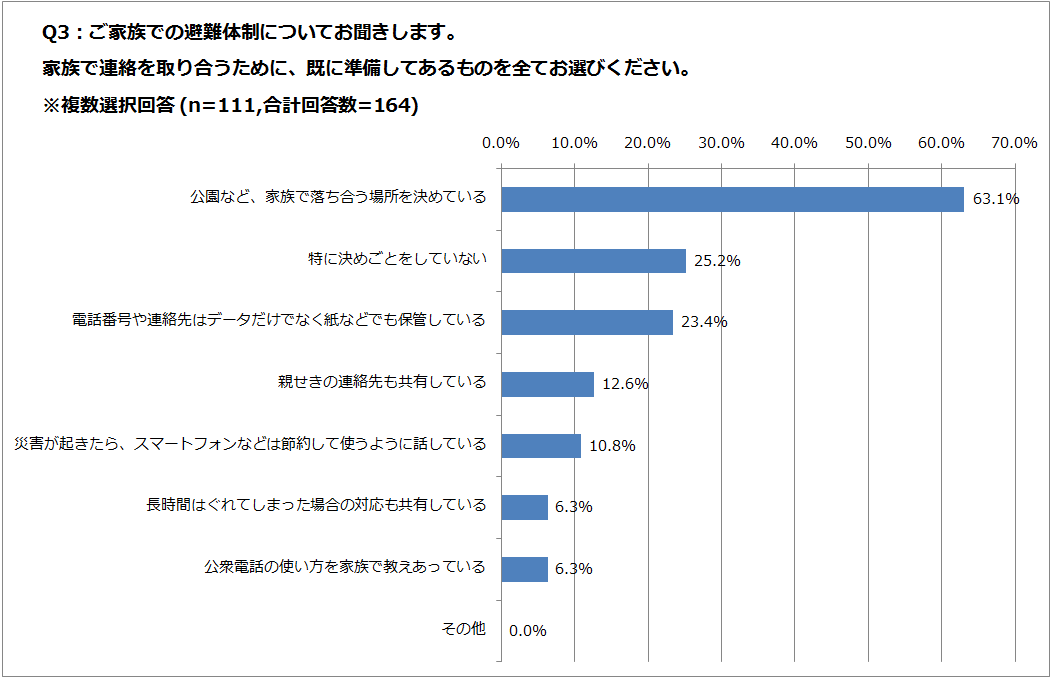

- 5 Q3:ご家族での避難体制についてお聞きします。家族で連絡を取り合うために、既に準備してあるものを全てお選びください。※複数選択回答

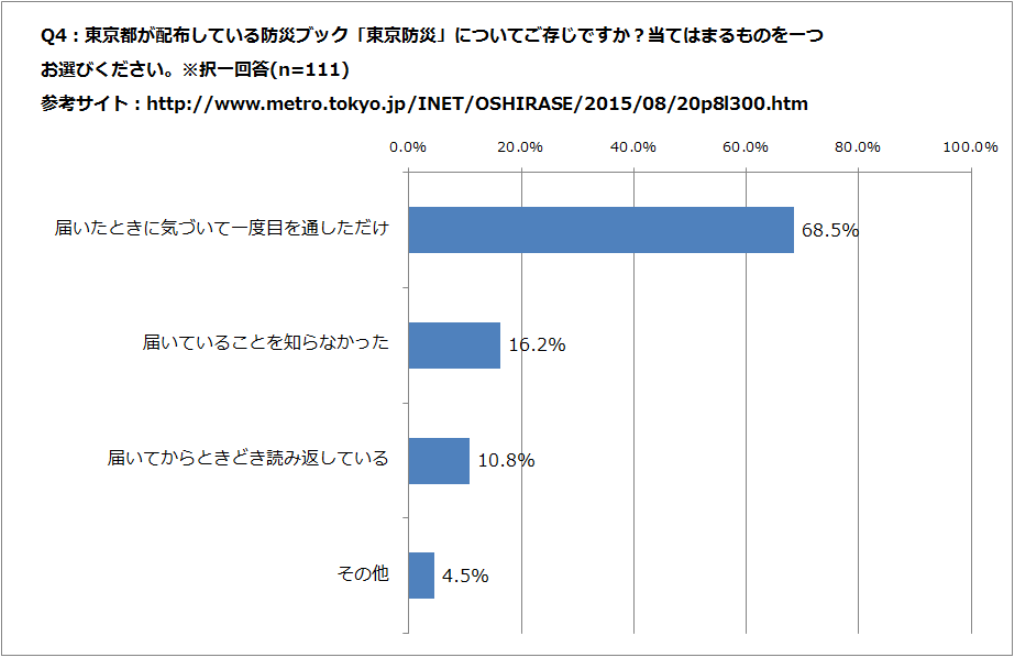

- 6 Q4:東京都が配布している防災ブック「東京防災」についてご存じですか?当てはまるものを一つお選びください。※択一回答

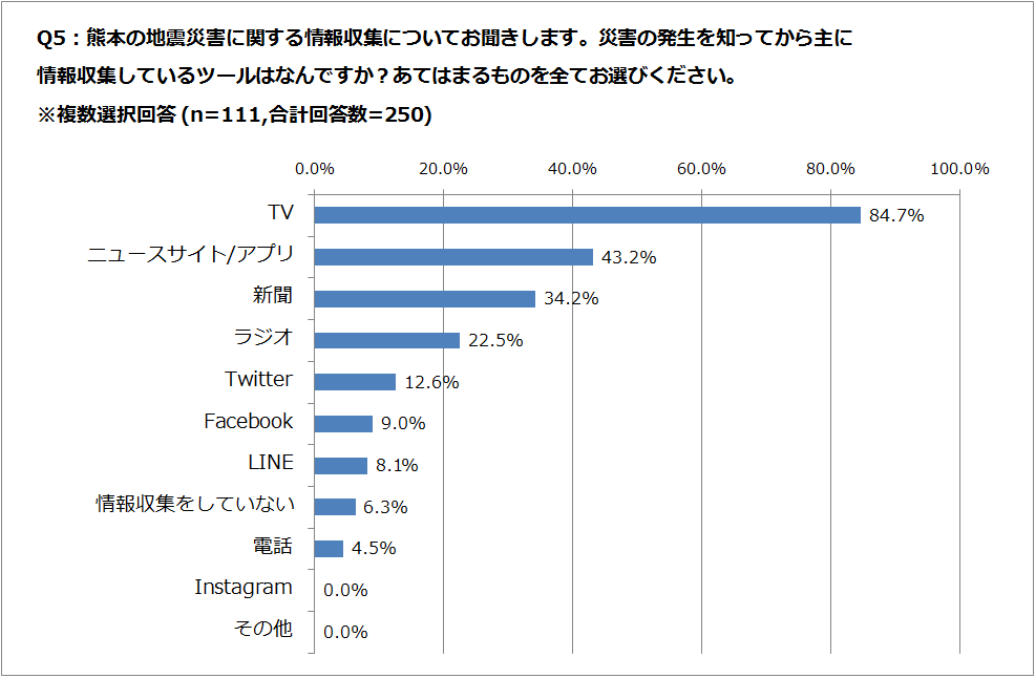

- 7 Q5:熊本の地震災害に関する情報収集についてお聞きします。災害の発生を知ってから主に情報収集しているツールはなんですか?あてはまるものを全てお選びください。※複数選択回答

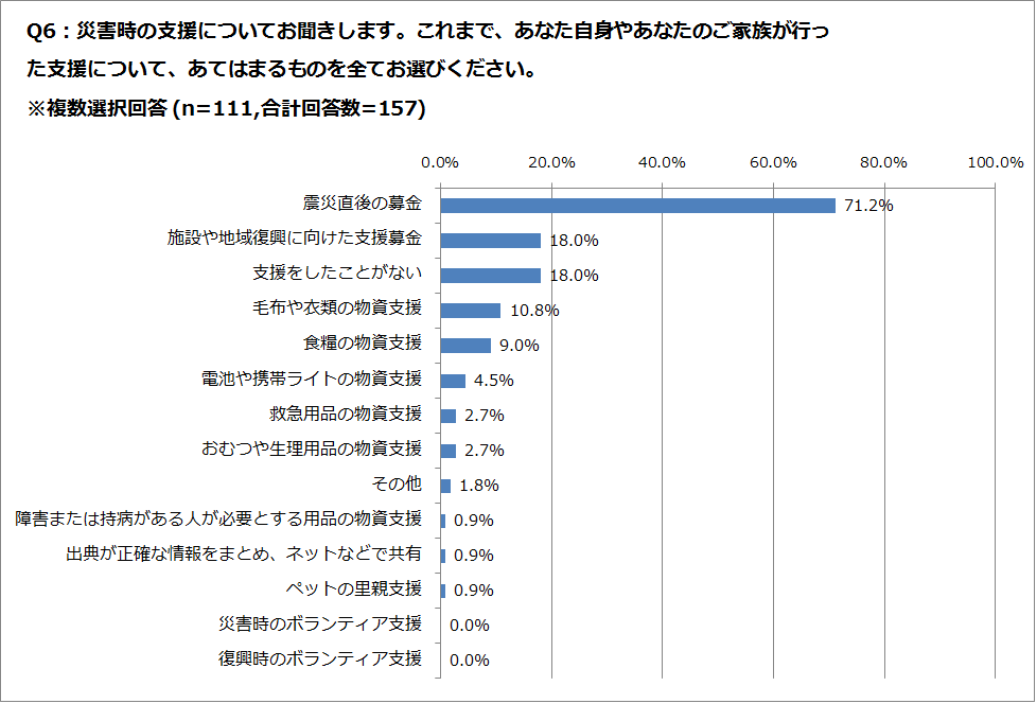

- 8 Q6:災害時の支援についてお聞きします。これまで、あなた自身やあなたのご家族が行った支援について、あてはまるものを全てお選びください。※複数選択回答

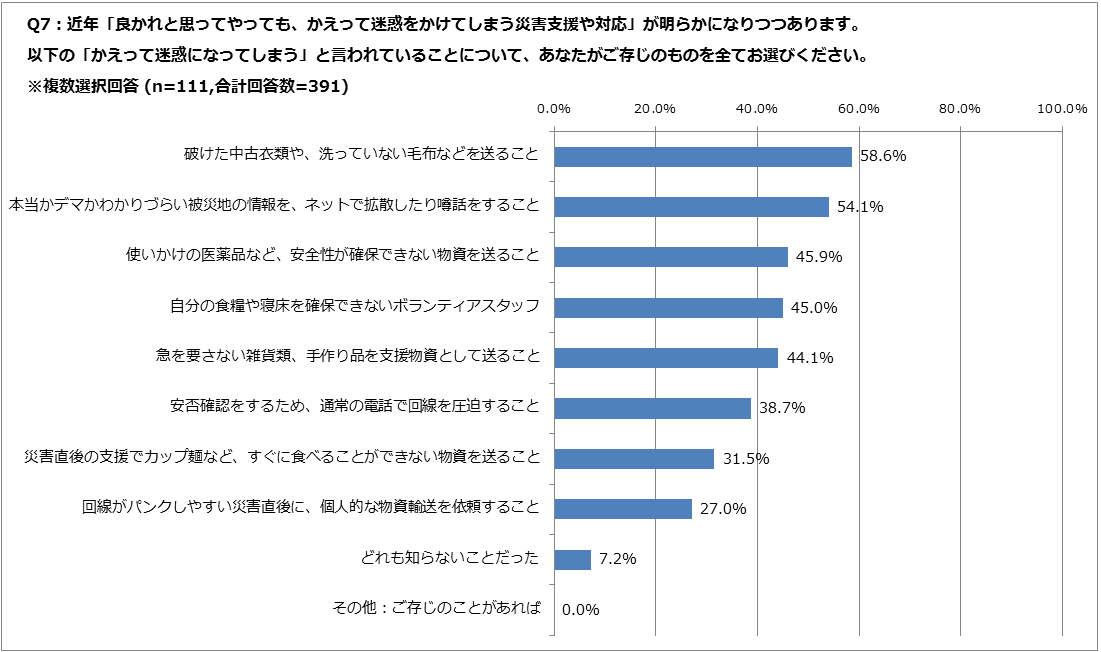

- 9 Q7:近年「良かれと思ってやっても、かえって迷惑をかけてしまう災害支援や対応」が明らかになりつつあります。以下の「かえって迷惑になってしまう」と言われていることについて、あなたがご存じのものを全てお選びください。※複数選択回答

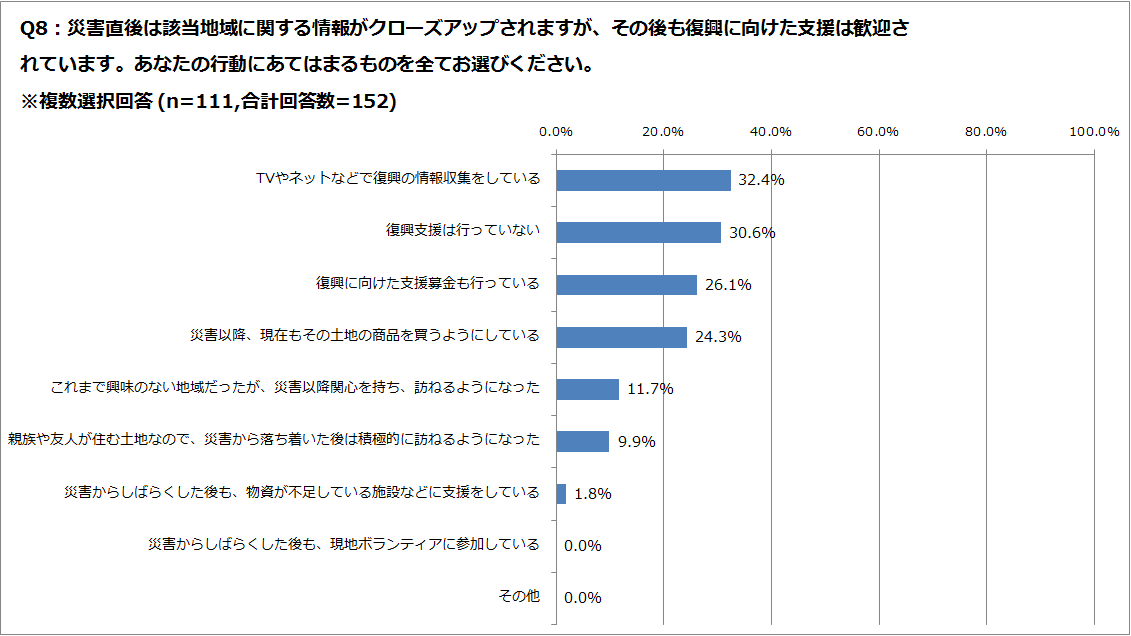

- 10 Q8:災害直後は該当地域に関する情報がクローズアップされますが、その後も復興に向けた支援は歓迎されています。あなたの行動にあてはまるものを全てお選びください。

- 11 【まとめ】自分たちの備えも被災地へのサポートも、継続的でありたい

- 12 参考:災害支援に関するリンク

【調査概要】

- 地域:東京都

- 有効回答数:111ユーザー

- 性別:女性100%

- 職業:専業主婦 47.7%、兼業主婦 52.3%

- 年齢:20代 9.9%,30代 15.3%,40代 41.4%,50代 33.3%

- 属性:既婚者100%,子供有り65.8%,子供なし34.2%

- 備考:「防災用品の備えを、一回でも行っている方」を対象にアンケートを実施

【設問項目】

- Q1:家庭での防災意識についてお聞きします。一度準備した防災用品の見直しをしていますか?当てはまるものを全てお選びください。

- Q2:ご家庭での防災対策は、どのようなことをしていますか?あてはまるものを全てお選びください。

- Q3:ご家族での避難体制についてお聞きします。家族で連絡を取り合うために、既に準備してあるものを全てお選びください。

- Q4:東京都が配布している防災ブック「東京防災」についてご存じですか?当てはまるものを一つお選びください。

- Q5:熊本の地震災害に関する情報収集についてお聞きします。災害の発生を知ってから主に情報収集しているツールはなんですか?あてはまるものを全てお選びください。

- Q6:災害時の支援についてお聞きします。これまで、あなた自身やあなたのご家族が行った支援について、あてはまるものを全てお選びください。

- Q7:近年「良かれと思ってやっても、かえって迷惑をかけてしまう災害支援や対応」が明らかになりつつあります。以下の「かえって迷惑になってしまう」と言われていることについて、あなたがご存じのものを全てお選びください。

- Q8:災害直後は該当地域に関する情報がクローズアップされますが、その後も復興に向けた支援は歓迎されています。あなたの行動にあてはまるものをお選びください。

Q1:家庭での防災意識についてお聞きします。一度準備した防災用品の見直しをしていますか?当てはまるものを全てお選びください。※択一回答

今回の回答者のうち42.3%は「水、食料、電池など期限があるものについて入れ替えている」ようです。

しかし「災害のニュースを見たときに意識(34.2%)」と答えた方や、「一回やってそれっきり(17.1%)」という方と回答した方は合計すると過半数を超えており、見直し派とそれっきり派は半々の印象を受けます。

Q2:ご家庭での防災対策は、どのようなことをしていますか?あてはまるものを全てお選びください。※複数選択回答

「水の確保」「食糧の備蓄」「懐中電灯やラジオなどの避難用具の準備」は80%以上が実施しています。

次に「避難場所の確認(47.7%)」が挙がり、「家具ストッパー設置など部屋の対策(39.6%)」「救急用具の準備(37.8%)」「地震保険・火災保険などの加入(36.0%)」「衣類、保温手段の確保(35.1%)」は横並びとなりました。

災害直後の食糧とインフラ対策は最も優先度が高く、次に保険加入やなど資産に関する対策、保温やケガの対策という傾向がうかがえます。

この回答をみると、防災対策は、「水の確保」「食糧の備蓄」「懐中電灯やラジオなどの避難用具の準備」については一般的となっていますが、それ以外の[「避難場所の確認」や「救急用具の準備」などは、まだまだ浸透していないといえるのではないでしょうか。

特に、「伝言ダイヤルなどの連絡手段の確認(20.7%)」は回答率が一番低い結果となりました。

Q3:ご家族での避難体制についてお聞きします。家族で連絡を取り合うために、既に準備してあるものを全てお選びください。※複数選択回答

「公園など、家族で落ち合う場所を決めている(63.1%)」が最も多い回答となりました。

Q2で「伝言ダイヤルなどの連絡手段の確認(20.7%)」が低い回答率だったことを考えると、「なにかあったときは、連絡できてもできなくても、待ち合わせの場所に集まる」という意識の方が強いと言えるでしょう。

「特に決めごとをしていない(25.2%)」は4人に1人の割合となりました。

次に「電話番号や連絡先はデータだけでなく紙などでも保管している(23.4%)」「親戚の連絡先も共有している(12.6%)」「災害が起きたら、スマートフォンなどは節約して使うように話している(10.8%)」が挙がっています。

緊急時は通信手段が制限されたり、電話がつながりにくくなったりすることを想定し、アナログな形式での連絡手段を準備しているご家庭もいますが、備蓄の意識と比べると、若干避難に関する意識は低いと言えます。

「長期間はぐれたときの対応も共有している(6.3%)」「公衆電話の使い方を家族で教え合っている(6.3%)」は、今回の選択肢では最も少ない結果となりました。

Q4:東京都が配布している防災ブック「東京防災」についてご存じですか?当てはまるものを一つお選びください。※択一回答

2015年9月1日の「防災の日」に、東京都在住の方に配布されたハンドブック「東京防災」は、SNSなどでも共有され続けており、現在はインターネット上でどなたでも読むことができるほか、ネットショップや書店でも本を入手することができます。

この設問では、「届いたときに気付いて、一度目を通しただけ(68.5%)」が最も多く、「届いていることを知らなった(16.2%)」も、1割は存在していることが明らかとなりました。

「届いてからときどき読み返している(10.8%)」人は少数派となっています。

その他では「届いているが目を通していない」が3名いる結果となりました。

ハンドブックの内容は地震に限らず、さまざまな緊急事態や家族構成に役立つアドバイスが含まれています。

避難時だけでなく、復興のフェーズで頼りになる制度や問い合わせ先も案内されていますので、ぜひご覧ください。

参考リンク:東京防災 公式サイト

Q5:熊本の地震災害に関する情報収集についてお聞きします。災害の発生を知ってから主に情報収集しているツールはなんですか?あてはまるものを全てお選びください。※複数選択回答

「TV(84.7%)」がほかのツールから群を抜いて、情報源のトップとなりました。

次に「ニュースサイト/アプリ(43.2%)」となり、TVの半数ではありますが、ネットで情報収集をすることが普及したことを感じる順序となっています。

次いで「新聞(34.2%)」「ラジオ(22.5%)」という結果でした。

ネット、特にSNSでは「Twitter(12.6%)「Facebook(9.0%)「LINE(8.1%)」となり、東日本大震災以降注目されたTwitterは、現在でも災害時の情報収集ツールとして需要があることがうかがえます。

Q6:災害時の支援についてお聞きします。これまで、あなた自身やあなたのご家族が行った支援について、あてはまるものを全てお選びください。※複数選択回答

「震災直後の募金(71.2%)」がトップとなり、募金への関心がとても高いことがうかがえます。

今回のアンケートでは複数の選択肢を設けていますが、続く「復興支援の募金(18.0%)」「支援をしたことがない(18.0%)」「衣類や毛布の物資支援(10.8%)」以外の選択肢は10%を切る結果となりました。

ボランティア支援については災害直後 / 復興時のどちらも0%。

これは既婚女性の方を対象としたため、回答者の対象を変えた場合、異なる結果になると考えられます。

ただし、「その他(1.8%)」の中で「ボランティアシェフの支援」といった、ボランティア団体をサポートする人も存在し、「ペットの里親支援(0.9%)」「障害または持病がある人が必要とする用品の物資支援(0.9%)」と答えた方もおり、さまざまな形で支援につながるアクションを起こしている方もいらっしゃいます。

Q7:近年「良かれと思ってやっても、かえって迷惑をかけてしまう災害支援や対応」が明らかになりつつあります。以下の「かえって迷惑になってしまう」と言われていることについて、あなたがご存じのものを全てお選びください。※複数選択回答

インターネットやスマホの普及により、災害時の情報共有は迅速かつ広範囲に行われるようになりました。

しかしその一方で、あいまいな知識による支援がかえって被災地に迷惑をかけてしまったり、根拠のないデマによって混乱をきたしてしまうことも増えているのが現状です。

今回挙げた選択肢の中で「破けた中古衣類や、洗っていない毛布などを送ること(58.6%)」は、回答者の半数に認知されていることがわかりました。

「本当かデマかわかりづらい被災地の情報を、ネットで拡散したり噂話をすること(54.1%)」も多く回答されており、緊急時にこそ、情報共有はなるべく正確であるよう注意を払うことが知られているようです。

その他の選択肢もおよそ3割以上の方に知られる結果となり、ひとくちに支援と言っても、ただ物資を送るだけではなく、「被災地の人々はどんなサポートを、どのように必要としているか」を真摯にくみ取ることが重要と言えます。

Q8:災害直後は該当地域に関する情報がクローズアップされますが、その後も復興に向けた支援は歓迎されています。あなたの行動にあてはまるものを全てお選びください。

「TVやネットなどで復興の情報収集をしている(32.4%)」「復興支援は行っていない(30.6%)」と、一見すると復興フェーズの直接的な支援は消極的と見える選択肢がトップとなりました。

しかし「復興に向けた支援募金を行っている(26.1%)」「災害以降、現在もその土地の商品を買うようにしている(24.3%)」も続き、災害時「以降」も応援する回答が挙がっており、「復興支援は行っていない」方を除いたおよそ7割の方は、なにかしらの形で引き続きサポートの意思を持つことが明らかとなりました。

さらに、「これまで興味のない地域だったが、災害以降関心を持ち、訪ねるようになった(11.7%)」「親族や友人が住む土地なので、災害から落ち着いた後は積極的に訪ねるようになった(9.9%)」と、コミュニケーションが活発になった方や、新たに関心が湧いたと回答する方もいらっしゃいます。

また、災害から落ち着いた後、旅行客が受け入れられるようになった時期から「旅行に行ってみた」と回答された方が1割以上いることもわかりました。

【まとめ】自分たちの備えも被災地へのサポートも、継続的でありたい

今回の意識調査では、「一度でも防災対策をしている方」のみを対象としているため「そもそも防災の備えをしていない」方と比較すると、回答結果には大きな差が表れる可能性があると考えます。

しかし、防災対策をされている方の中でも、「定期的な見直しをしている」と回答した方はおよそ半数となり、「一度備えて終わり、またはニュースをきっかけに思い出す」方と「意識的に防災対策を振り返っている」方に分かれる形となりました。

Q4の設問は熊本地震をきっかけに「東京防災」のpdfが、SNSでも広く共有されていた事象をもとに実施した設問ですが、緊急時はいつ起こるかわからないもの。

それだけに定期的な読み直しや、古い情報を更新することで、より一層の備えにつながると考えます。

参考:災害支援に関するリンク

以下のリンクは、熊本地震と東日本大震災を支援する、日本赤十字社及びNGO団体ジャパン・プラットフォームのリンクです。

もしお時間がありましたら、こちらもぜひご覧ください。

【日本赤十字社の関連リンク】

■平成28年熊本地震災害義援金

■東日本大震災義援金

■東日本大震災義援金の受け付けおよび送金状況のご報告

【ジャパン・プラットフォーム(JPF)の関連リンク】

■九州地方広域災害被災者支援(寄付受付中)

■東日本大震災被災者支援特設サイト

※この記事は、フルスピードが運営する[探す]を楽しむメディア「サチラボ」にて公開した記事を加筆修正したものです。

-

-

「絶賛の口コミをきっかけに観に行く」人が約6割! 半数近くの人がWeb上に感想を書いた経験あり ~社会人男性の映画鑑賞とWebマーケティングの実態調査~

- 独自調査

-

女性は男性よりSNSで映画の評判を集める! Instagramで感想を書く人も2割~社会人女性の映画鑑賞とWebマーケティングの実態調査~

- SNSマーケティング

- 独自調査

-

男女で比較!映画の情報収集、口コミを書き込むときの傾向分析まとめ

- SNSマーケティング

- 独自調査

-

気になる投稿を保存できる!Instagramのコレクション機能とは

-

インフルエンサーマーケティングのKPI設定と効果測定マニュアル

- SNSマーケティング

- SNS運用

- インフルエンサー

-

効果の出るバナー制作のポイントとは?制作手順を徹底解説

- サイト改善

-

バナーデザインの変更でCVR約200%改善!Line広告クリエイティブ改善事例

- LINE

- UI/UX

- サイト改善

- 施策事例

-

【初心者必見】ホワイトペーパーとは? 作り方や活用法、メリットなど

- BtoBマーケティング

- コンテンツマーケティング

-

【2021年最新】IT導入補助金2021を分かりやすく丁寧に解説!(2021.10.01更新)

-

効果が高まるファーストビューのデザインは?作成と改善のコツを解説

- UI/UX

- サイト改善

-

効果の出るバナー制作のポイントとは?制作手順を徹底解説

- サイト改善

-

サイトM&Aの売り方、買い方を「UREBA」に聞いてみた

-

効果が高まるファーストビューのデザインは?作成と改善のコツを解説

- UI/UX

- サイト改善

-

ABテストのやり方と押さえておくべきポイントとは?サイト・LPを改善しよう

- UI/UX

- サイト改善

-

【2021年最新】IT導入補助金2021を分かりやすく丁寧に解説!(2021.10.01更新)